本ニュースレターにご興味をもっていただきありがとうございます!このニュースレターでは、中国清華大学大学院に留学中でありサイエンスライターなどをこなす筆者が、科学的知見をベースにあなたの人生の道しるべを提案します。

最近では「検索エンジン、AIの発達で各人が欲する情報に容易にたどり着けるようになった!」などと言われますが、実際にはテキストの複雑さが低い、つまり平易な文章ばかりが表示されるし、プロンプトによらず結局最小公倍数的な情報が提供されるようになってるしでニッチで深い情報にたどり着くための道のりはむしろ長くなってしまっているのが現状だったりします。もちろんAIはなんでも知っているけれど、それと同時に大多数の人がニッチで深い情報には興味を示さないことも知っています。だからAIはあえてニッチ情報を提供せず、結局情報の濁流の中で「より信頼でき、本当に価値ある情報」にたどり着くのは一層困難になっているというわけ。そこで本ニュースレターは検索エンジン、AIからは辿り着けない「ニッチ」をニッチなあなたに毎週お届けします。もちろん万人に受ける内容だとは思っていませんが、少しでも興味があればご購読いただき、あなたの人生を彩る参考としてご活用いただければ幸いです(無料です)。

というわけで今回は人間関係、特に「友人関係」についてです。

実のところ「友達がいない!」ってのは現代の大きな問題の一つで、アメリカでは「friendship recession(友情不況)」なんて言葉で形容されてたりもします。要するにここ30年くらいでみんな友達の数は減っているし、さらにその数少ない友達と一緒に過ごす時間も短くなっているぞ!って話ですね。

この傾向はほかの複数の研究でも同様に確認されておりまして、「40%のアメリカ人には親友がいない!(1990年では25%)」というSurvey Center on American Lifeによる2021年の調査や、「職場に親しい友達がいると答えたのは10人に2人程度だった」というギャラップ社の調査なんかが有名どころとして挙げられます。

まあそう聞いても別に「ただ友達がいないだけなら問題ないのでは?」「一人の方が気楽だしなー」のように思うかもしれませんが、最近のMeta-Gallupの調査なんかを見ると、

- 世界中の成人の24%が "かなり孤独 "を感じていた!

なんてデータがあって、「一人が好きだから」で片づけられる程度はとうに越していることがお判りいただけるでしょう。もちろん一人の時間もかなり重要であるものの、必要最小限の友情すら確保できていないのではないか、と。

また、人生レベルで見ても友達の数は圧倒的に少なくなっていて、2,000人の男女の社会生活を追跡した研究によると、以下のようなことが分かったんだそうな:

- 人生全体で「友達」と呼べる人は平均29人しかいなかった(オンライン上の友達も含む)

- しかもそのうち数年単位で長続きする友達は平均6人しかいなかった(ちなみに連絡を取らなくなる理由はお金関係のトラブル、嘘をつかれたなどがあったが、半分程度は本人も分かっていなかった)

- また、Facebookの友達については、平均5人に1人程度しか本当の「友達」だとは思っていなかった

29人ってのは確かにかなり少ない感じがしますが、思い返してみれば「意外とそんなものかもなぁ。。」と思う方も多いかもしれないですね。

で、孤独(感)が心身に及ぼすダメージが甚大なのはご存じの通りで、免疫系が脆弱になり病気にかかりやすくなったり進行が速くなったりするほか、さらに孤独が認知症の強力なリスク因子になるなんてデータを耳にしたことがある方もいるかもしれません。となると「(質の高い)友達」の存在がこれらのバッファーとして働くと考えるのも当然で、実際友人関係は様々な健康や幸福上のメリットと関連することが示されてきております。

例えば50歳以上の成人約13,000人を4年間追跡したミシガン大学の研究によると、

- 夫婦関係や親子関係とは無関係に、良好で頻繁に交流する「友人関係」を持つ人は、死亡リスクが24%、脳卒中リスクが19%、うつ病のリスクが17%低かった!

って結論が得られております。しかも面白いことに彼らは喫煙の可能性が43%、酒を飲みまくる可能性が48%も「高かった」んだとか。つまり、喫煙や大量飲酒によるダメージを相殺しても余りあるパワーが良好な友人関係には秘められているんじゃないのか、と。早死にリスクがここまで減らせるってのはかなりすごいんじゃないでしょうか(ちなみにタバコミュニケーションを正当化するためにこのデータを持ち出す人がいるらしい)。

また、職場における友人関係もかなりのポテンシャルを秘めておりまして、最近のギャラップ社のデータによれば、職場に親しい友達がいる場合、

- 顧客や社内パートナーとの関係が深まる

- 短時間でより多くの仕事をこなせる

- ミスに対してオープンになり、いわゆる「心理的安全性」が高まる

- 斬新なアイデアを考え、共有するようになる

- 仕事を楽しんでいる

- 自身の職場を推薦する可能性が高い

- 退職意向を抱く確率が低い

- 職場に対する総合的な満足度が高い

といった傾向が認められていて、結果的に、収益の増加や大きなミスの減少などビジネス的な面でもメリットは大きいみたい。しかもその影響はパンデミック以降さらに顕著に確認されるようになっているようで、「友達」の存在の重要性は改めて再考する価値のあるトピックではないかと思うわけです。

そうはいっても「友達作りがムズい!」ってのは痛いほどよくわかるところ。ただただ「ヘイメーン!」と言い合うだけの友達がいくら増えても意味ないですしね。特に私たちのような内向的な人間にとっての難易度はかなり高いでしょう。そこで今回は友達を作るための「テクニック」をいくつかまとめてみます。この文脈で「テクニック」なんて言葉を使うと抵抗感を抱く方もいるのは存じ上げてますが、いくら仲良くなりたいと思っても「どう距離を詰めるか」という手法を身に着けてないと、気持ちだけじゃどうにもできないケースも多いですからねぇ。しかも本当に仲良くなりたいならその相手の情報を事前に調べておくのと同じように(What)、どう仲良くなるか(How)も準備しておくべきなのでは?とか思うわけです。また、「自分は内向型だからなぁ。。」などと半ばあきらめている方もコツを抑えて練習すれば友達はできるんだぞ!というメッセージを込めてこの言葉を使わせていただいてます。まあ結局のところは友達の作り方なんて個人の自由だし、以下の内容も各自でアレンジしていただくべきだろうとは思いますが、何らかの参考になれば幸いです。

目次

- 友達作りのコツ①:必要な時間を考え直すべし

- 友達作りのコツ②:単純接触効果

- 友達作りのコツ③:オンオフを開示せよ

- 友達作りのコツ④:ミラーリング

- 友達作りのコツ⑤:第三者を褒めよ

- 友達作りのコツ⑥:自分の気分に気をつけろ

- 友達作りのコツ⑦:自分が楽しめることをせよ

- 友達作りのコツ⑧:友達の友達

- 友達作りのコツ⑨:プラットフォール効果

- 友達作りのコツ⑩:共通点探し

友達作りのコツ①:必要な時間を考え直すべし

当然ながら他人と仲良くなるには相当の時間の投資が必要。しかし具体的にはどの程度の時間を一緒に過ごす必要があるのでしょう?この点については最近オックスフォード大学のロビン・ダンパー博士が2,000人の成人を調べて分析してくれております。ロビン・ダンパー博士は有意義な関係を維持できるのは150人、そのうち親友に近い友人は5人(「肩の力を抜いて泣ける友人」と定義される)だよーってのを大脳の大きさに基づいて提案した先生ですね。

で、さっそくこの調査の結論を言えば、

- 「親友」と呼べる関係性まで発展するには約34時間(3時間の交流を11回)、約5カ月間にわたる付き合いが必要!

ってことが分かったらしい。一回当たりに必要な時間もお茶する程度じゃ足りないし、1週間にわたって毎日会いまくるってだけでも不十分だよー、と。実際2,3か月も会わない時間が続けば親友に近づくためのプロセスはリセットされてしまうみたい。ただし一度このレベルの友達になることができれば、その相手との友情は平均29年間続くそうで、まさに一生ものの友人と言えそうっすね(友情の深さを問わず全体的にみれば約7年後に友人関係が続く可能性は48%)。

ただ、「34時間ってのはかなり短く見積もりすぎでは?」って意見もあって、実際カンザス大学のジェフリー・ホール教授の研究によると、「人間が親友と呼べる関係性まで発展させるには合計200時間」一緒にいる必要がある!ってことが分かったらしい(単に「一緒に仕事をした」のような時間はカウントされない)。一方「知り合いから『気の置けない友人』レベルになるには40~60時間必要」も明らかにしていて、ダンパー先生の研究ではこのレイヤーを対象にしていたのではないのか、と。まあいずれにしても、平均的な成人が友人と一緒に過ごす時間は月にわずか4時間(2回)!ってデータもあって、明らかに現代人が友人関係の構築、発展に費やす時間が不足してるかがわかりますよねぇ。これじゃあ友達もできないのもしょうがないよなぁ。。

さらにダンパー先生の調査では、一緒に過ごす時間の中で感じると「親密な関係になりたい」という気持ちになる要素も調べられていて、一般的な友情を築くにはユーモアのセンス、価値観の一致、信頼できること/されていると感じられることが上位にランクインした一方、「親友」レベルになるには「つらい時にそばにいて背中を押してくれること」「自分の最悪な側面を受け入れてくれる人」といった要素がさらに求められるんだそう。逆に、「嘘をつく」「秘密を漏らす」「必要な時にそばにいてくれない」といった要素は関係性の発展においてネガティブに働いていたようでこちらは徹底的に回避しておいた方が賢明でしょうな。

てなわけで、まずは前提として、「友人を作るだけの時間をどうやってねん出するのか?」を考えたうえで、可能であればあらかじめ友人関係の構築に費やすだけの時間をあらかじめフィックスしてしまっておいた方がいいでしょう。また、同時に複数人(特に4人以上)との関係を構築しようとするとどれも中途半端に終わってしまう可能性も高いんで、「誰と仲を深めたいのか?」をあらかじめはっきりさせておくことも重要っすね。

友達作りのコツ②:単純接触効果

別に「親友」レベルまではいらん!時間もないしまずは「知り合い以上の友達」くらいのレベルにまで引き上げたい!」ってんであれば、「単純接触効果」を狙うのもあり。つまり、別に何かを一緒に行わなくても、仲良くなりたい人と同じ空間で時間を過ごし、相手の目に入る機会を増やそうぜって話ですね。

接触するほどその対象を好きになるっていう認知バイアスは人間関係以外の文脈でも単語や音楽、芸術、建築、マーケティングといった対象に対しても確認されていて、これは実感としても分かりやすいでしょう(Netflixの特定のドラマの広告を何度も見ているうちに気になってくるとか)。この効果を最初に発見したのはロバート・ザジョンク先生ですが、その後の追試でもこの効果は同様に確認されていて、

- 物理的に近くに存在し、繰り返し接触することが多い人ほどその後友人になる確率が高い(R, R)

- 身分的不平等、競争、文化的慣習などの要因がある場合でも、繰り返し接触を繰り返すことで偏見が減少する(R, R)

- 顔を見たことがある回数が多いほど、性格、情緒的安定性の評価が高くなり「人として好ましい」と評価される確率も高くなる(R、R)

って感じ。繰り返し同じ対象からの刺激に触れることで、前注意プロセスが修正され、複数の角度からの評価がポジティブな方向にどんどん高まっていくんですな(hemispheric processing theory)。まー、既に何年も同じ職場の隣のデスクで働いている、みたいに「既知」の場合に曝露回数をふやしてもそこまで単純接触効果は見込めないのでは?みたいな限界もあって、特に初期段階で有効な手法なんだろうなーとは思いますが、シンプルで実践も比較的難しくないんで試してみる価値はあるんじゃないかと。

友達作りのコツ③:オンオフを開示せよ

いくら仲が良いといっても一人の時間にまで干渉されたらかなりのストレスがたまるもの。実際に連絡が来なかったとしても「今にも連絡が来るかもしれない」という考えが頭の中にあるだけでストレスが激増するし睡眠の質が下がるし人生の満足度まで下がる、なんて研究を紹介したこともありましたね。

これは当然同じ職場で働く人間との関係性を考えるときに特に重要なところで、「いつオンラインなのか」「いつオフラインなのか」を明確に開示しておくことが大事。実際、あるオフィスではこの「バーチャルドアが開いているときをオープンにする」という取り組みを取り入れるだけで、従業員のエンゲージメントが80%以上増加し、職場に親友がいると答えた人も激増したんだそう(ちなみにこの会社はこの取り組みによってギャラップのエクセプショナル・ワークプレイス・アワードを受賞した)。

「いつもオンラインじゃないと、すぐに返信を返さないと能力がないと思われるんじゃないか。。。」みたいに思われる方もいますが、実際には「すぐ返信する」または「特定の時間にのみ返信すると決めてその時間にしか返信しない」というルールを採用している場合の「有能さ」の評価は変わらないことがわかっておりますんで、「できる限り返す」みたいな曖昧なルールさえ採用しなければ特段心配はいらないかと。

友達作りのコツ④:ミラーリング

「ミラーリング」って手法についてはご存じの方も多いでしょう。相手がコーヒーを飲んだら自分もコーヒーを飲む、相手が足を組んだら自分も足を組む、みたいに相手の行動をさりげなく鏡のようにコピーするって方法ですね(勘違いされる方がたまにいますが無意識的にマネする行動も「ミラーリング」の定義に含まれます)。

ミラーリングが人間関係の発達において様々なポジティブな影響をもたららすことは多くの研究で明らかになっていて、「ミラーリング心理学」なんて分類もあったりとか。自身と同じ行動をとっている人間を目の前にすると脳は「私はあなたに共感し、あなたを理解できます」って印象を無意識的に抱くことで信頼感を感じ、その相手をコミュニティの一員として認識し始めるんですよね。

ミラーリングのメリットは様々な文脈で確認されていて、例えば、

- 共感の強化

- コミュニケーション量の増加

- 親近感と信頼感の増加

- 適応性の強化

- 問題解決の確率アップ

- 異性としての魅力の増加

といった効果が確認されていたりしますね。で、「ミラーリング」というと上にも上げた通り「体の動き」が挙げられるケースが多いですが、上記のメリットが確認されているミラーリングはボディランゲージに限られず、

- アクセント

- 表情

- 熱量と興奮

- 言葉の選び方

等も含まれます。本当に鏡のようにすべての体の動きをコピーしまくると不誠実と評価されてしまいますんで、言葉のミラーリングなどもうまく混ぜ合わせながら実践するのがよいでしょう。

また、「ミラーリングの7原則」として知られるルールも紹介しておきましょう。

- 合図を観察する:相手の言語的、非言語的な合図に注意を払う。 これには、ボディランゲージ、声のトーン、ペース配分、ジェスチャーなどが含まれる

- アクティブリスニング:相手の言葉を言い換えたり、要約したりして、相手の言葉を振り返す。これにより、あなたが積極的に会話に参加していることを示すことができる

- 会話の感情的なトーンを合わせる:相手が興奮しているなら、自分の興奮・熱量レベルも引き上げる。相手が心配事を話している場合は、共感と理解を示す

- ペースを合わせる:相手の話すスピードに合わせる。相手が早口なら、それについていこうとする。相手がゆっくり話す場合は、そのペースに合わせる。

- ありのままでいる:ミラーリングは有用なテクニックだが、純粋に、敬意をもつべきという大原則に変わりはない。やりすぎは避け、相手をおもちゃのように扱ってはならない

- 共感を示す:ミラーリングが最も効果的なのは、純粋な共感とセットになっているとき。相手の視点や感情を真に理解するよう努めるべき

- 境界線を尊重する:相手の心地よさのレベルに注意を払う。相手があなたのミラーリングを不快に思っているようであれば、即座に辞めるべき。 ミラーリングは、共感とラポールにおいて重要だが、自己認識と節度が鍵となる

友達作りのコツ⑤:第三者を褒めよ

相手に好まれたいがためにその人自身を褒めまくる人がいますが、褒められすぎると「うそっぽー」と感じてしまう気持ちもわかるでしょう。そこでおすすめなのが「第三者」を褒めるという方法。人は相手が第三者を表現するのに使った形容詞を、話者自身の評価と結びつけるって認知傾向が確認されているんですな(spontaneous trait transference)。例えば、あの同僚は素直で親切だよなーと話せば相手はあなた自身のことを素直で親切だと思うし、逆にあいつは傲慢で自信過剰って陰口を言えばあなた自身がそのような印象を連想されてしまうのだ、と。

ただ、その後の実験で「ネガティブな推論」と「ポジティブな推論」が発生する確率はその会話の背後にあるモチベーションによって左右されるよーってことが示されてたりもします。要するに「所属」のモチベーションで会話に望んでいる場合にはそうでない場合に比べてポジティブな推論が発生する、みたいな話っすね。つまり「所属」というゴールを目指している場合には人をけなしてもそこまで自分に投影されることは少ないけれど、相手をよく言えば自分にもそのポジティブな推論が跳ね返ってきやすいぞーと。まさに論文のタイトルの通り「バラ色の眼鏡で人を見る」んだ、ってことですね。

まーほかにもいろんな変数による違いもあったりするんですけど、とにかく相手に好かれたいなら他人を悪く言うのは厳禁で、むしろ第三者をよく言うべしって原則はぜひとも心に刻んでおいていただければと。

友達作りのコツ⑥:自分の気分に気をつけろ

「友達作りに取り組むのは自分の機嫌がいい時だけにする」または「自分の機嫌が悪い時には友達作りはしない」というルールを設けておくのも大事。

この点に関しては例えばオハイオ大学とハワイ大学の研究が有名で、①人は無意識のうちに周囲の人間の感情を感じ、実際に自身もその感情に近づいていくこと、さらに②ポジティブな気分に比べてネガティブな気分の方が「伝染」しやすいことを示してます。いうなれば「感情のミラーリング」が自動的に発生してしまうってわけ。しかもこの現象は数百ミリ秒のうちに発生すことがわかってまして、どれだけつくろおうとしてもふとした瞬間に発生する感情表現を回避するのはほぼ不可能。

当然一緒に話していて「あんまいい気分にならなかったなぁ」と感じられてしまったらその後の関係性の雲行きは怪しくなっちゃいますから、特に「いやなことがあった日」などに友人関係の構築を図るのはやめておいた方が賢明でしょう。

友達作りのコツ⑦:自分が楽しめることをせよ

上のポイントとも関連しますが、「本物の笑顔」を見せることも大事。作った笑顔じゃなくて自然と発生する笑顔の方が魅力度・好感度が上がり、その後のコミュニケーションの量も増えることがわかってるんですよね。

さらに脳や顔の電気センサーを使った実験室レベルでの研究によれば、本物の笑顔を見た時の方が、見た側の人の笑顔に関連する筋肉が反応する確率が高く(つまり見た側も笑顔になりやすい)、「社会的報酬」としての価値も高いことが分かっております。

一般的に「本物の笑顔(デュシェンヌ・スマイル)」は口元が一層広く、目じりにカラスの足跡ができる、みたいに説明できて、練習で多少近づけることはできるものの、結局自然の笑顔の方が効果がデカい!なんて報告もあるんで、自身が本当に楽しめるアクティビティや美味しいと感じられる食事を共有したり、話題を選んだりするのが大事なんじゃないでしょうかー。

友達作りのコツ⑧:友達の友達

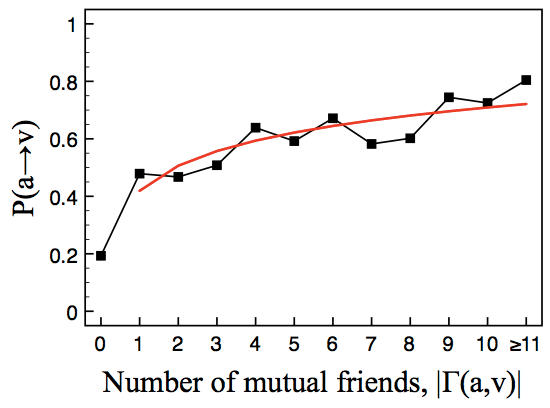

「誰と友達になればいいかわからん!」って場合には「友達の友達」を狙うのがおすすめ。8,954人を対象に行われたブリティッシュコロンビア大学の研究によると、共通の友人の数が増えるにつれて友達になれる成功率が上がり、共通の友人がいない場合は20%であったのが、共通の友人が11人以上いる場合は80%近くになったとか(下図)。

これはいわゆる「Tradic Closure」とか呼ばれるやつで、共通の友達がいると共通の話題が生まれやすく、信頼できる土壌が出来上がっているおかげでお互い自身のネットワークに相手を受け入れやすいんですよね。

上図を見てもわかるように、共通の友達が1人いるだけでも友達になれる確率は2.5倍まで引きあがりますんで、既存の友達を介して新たな友人関係を開拓していくってのはかなり有効な戦略になるんじゃないかと思います。

友達作りのコツ⑨:プラットフォール効果

以前に「stereotype content model」ってのを紹介したことがありましたね。人は他人を判断するとき、①有能さと②温かさの2軸から評価するってやつです。これと密接に関連する現象として「プラットフォール効果」ってのを紹介してみましょう。

こちらは1966年に社会心理学者のエリオット・アロンソン先生によってはじめて提案されたもので、能力が高いと思われる人が、ちょっとしたミスを犯した時により強い好感が持たれやすいって傾向のこと。言い換えれば「超人的」と思われている人がミスることで「人間らしさ」を感じ、高い交換につながるのだ、と。実際に行われた実験の内容はこんな感じ。

- 大学生の男性被験者48人を集め、4つのグループに分けた

- 各グループは、テレビのクイズ番組のオーディション用と思われる、誰かがトリビア問題に答えている録音テープを聴くように指示された

- 被験者は4つのシナリオのうちの1つを聞いた:

- 優秀な人が問題に答える(「優秀な人」ってのは高校時代は優等生で、学年誌の編集長を務め、陸上部に所属しており、問題の正解率は92%と説明された)

- 平均的な人が問題に答える(「平均的な人」は、成績は平均的で、学年誌の校正係であり、陸上部に挑戦したが入部できなかった、問題の成果率は30%と説明された)

- 頭のいい人が問題に答えるが、その後「大変だ、新しいスーツにコーヒーをこぼしてしまった」という音声が聞こえてくる

- 平均的な人が質問に答えるが、その後「大変だ、新しいスーツにコーヒーをこぼしてしまった」という音声が聞こえてくる

そんでテープを聞いた後、被験者には聞いた人物の印象について一連の質問に答えてもらったところ、

- 優秀だと思われている人が小さなミス(この場合はコーヒーをこぼしたこと)を犯した場合、好感度が高くなった

- しかし、同じミスを犯した場合でも「平均的な人」の好感度は低下した

だったそう。「失敗は親近感がわって好意的になる!」って話はたまに聞きますけど、もともとの前提として「できるやつ」って思われていないと逆にネガティブに解釈されてしまうかもしれないってわけですね。stereotype content modelの中でもまずは優秀さを磨いておくことは「温かさ」のインパクトをデカくするためにも重要な要素になるのではないかと。また、いつも「完璧でいる必要はない」「むしろ多少楽にして弱みを見せたほうが好かれる」って認識を持っておくことで気が楽になるし自然な笑顔も生まれるようになってよろしいのではないでしょうか。

友達作りのコツ⑩:共通点探し

「仲良くなるには共通点!」ってのはもはや常識でしょうが、この効果は実際にみんなが思っている以上に重要だったりします。

例えば295,320人のデータを分析したケンブリッジ大学などの研究によると、性格だけでなく「行動ベース」(つまり瞑想好き、パーティ好き)の次元でも人は同じような特性を持つ人と友達になったり恋人になったりしている確率が圧倒的に高いことが分かったんだとか。

また、他人といきなり共同生活をさせるという実験では、当初のセックスや政治などのトピックについて態度が似ているペアほど実験終了後、相手に対する好感度が高く、友人になっている確率も高かったらしい。この実験を行った研究者は、「友情は、ある人が別の人にこう言う瞬間に生まれる。私一人だと思っていたのに」とコメントしておりまして、なるべくほかの人には当てはまらない共通点を見つけることができれば一層仲良くなれる確率は高くなるんでしょうね(留学中に出会った日本人同士がめちゃ仲良くなるのとかも当てはまるのかも?)。

友達作りのコツ⑪:サブリミナルタッチ

お次はいわゆる「ボディタッチ」で仲良くなれる確率がグンと上がるぞ!って話です。この点については「Subliminal」って本がかなりおすすめなんで、詳しく知りたい方は本書を手に取っていただければと思いますが、ここでは一部の実験を抜粋して紹介してみます。

- 3人の若いフランス人男性が、ひとりで歩いている若い女性240人に無作為に声をかけた

- それぞれの女性に対して、彼らはまったく同じ言葉をかけた:「こんにちは。僕の名前はアントワーヌ。今日は午後から仕事なんだけど、電話番号を教えてくれないかな。後で電話するから、一緒に飲まない?」

- この際、半数の女性に対しては、男たちは女性の前腕に軽く1秒タッチ。残りの半分には触らず声をかけるだけ

この条件かでナンパの成功率を比較した結果、女性に触れなかった場合の成功率は10%だったのに対し、女性に触れた場合の成功率は20%だったそう。軽く1秒触れるだけで、2倍の好感度を獲得できる可能性があるってのはすごいですねぇ。

軽いボディタッチの効果は様々な文脈で確認されていて、ナンパ以外の実験でも、

- レストランやバーでお客を気遣う際に「大丈夫でしたか?」と言いながら客の腕に触れるとチップが3%増えた

- レストランで前腕を軽く触ると店員のおすすめに従ってメニューを選ぶ確率が1.5倍になった

みたいなデータがあるらしい。その他にも挙げればきりがなくて、ナイトクラブでのダンスの誘いに応じる確率、請願書への署名に同意する確率、統計学の授業で前に出て黒板に書くのを志願する確率、ショッピングモールでアンケートに応じる確率、試食した商品を購入した確率、落とした小物を拾ってくれる確率エトセトラエトセトラも向上したよーってことがわかっているらしい。ほかには頭をポンポンする習慣があるチームはグループプロジェクトの成功率が高いとか、ハイタッチなどを多くするバスケットチームほどチームプレーが多く、勝率も高いなんてデータもあるんだとか。

しかも通常「触られていた」ことに気づく人は3分の1以下だそうで、まさに「サブリミナル」に好感度が上がっていることがわかりますな。同性だろうと異性だろうと、恋愛関係だろうと友人関係だろうとなかなか強力な手段となりますし、「嫌がられるかも」とか思っても「サブリミナル」タッチであれば通常意識にも上がらないんで、おくせず試してみていただければと。

友達作りのコツ⑫:相手がどう見られたいかを見る

相手の話に対して反応を示すのは当然のことですが、反応の仕方には注意が必要。具体的には「相手がその話をどのように『解釈』しているか」には十分気を付けたほうがいいでしょう。

スタンフォード大学とアリゾナ大学の一連の研究によると、自分自身について肯定的な印象を持っている参加者と否定的な印象を持っている参加者に、自分について肯定的な印象を持っている人と否定的な印象を持っている人のどちらと接したいと思うかを尋ねた結果、肯定的な自己認識を持つ参加者は自分を高く評価してくれる人を好み、否定的な自己認識を持つ参加者は批判的な人を好んだらしい。要するに、人は自分が認識してるアイデンティティと一致するようなフィードバックをくれる人とのかかわりを好むのだ、ってわけですね。

これはいわゆる「self-verification theory」ってやつで、特に相手が感情や形容詞を用いた話を持ち出した時に要注意。例えば「自分は慎重だ」という趣旨の発言があったとき、それは「慎重だからミスが少なくて済む」というポジティブな意味合いなのか、「慎重なのが嫌でもっと大胆な行動をとりたいと思っている」というネガティブな趣旨なのかを見極める必要があるんですね。これが上手くかみ合わないと友人、さらには「親友」レベルまで到達するのはかなり困難になるわけです。

これについては「文脈から判断するしかない!」とか博打的なアドバイスを言われることも多いですが、個人的には「フォローアップクエスチョン」を利用するのがおすすめ。先の例で言えば「どんな時に慎重だと感じるんですか?」みたいに、こちらは良くも悪くも評価をせず、単純にもっと深い話を引きだすだけの質問を投げ、相手の発現の趣旨の確度が高まったら「それは大変ですねぇ」とか「私もそんな風になりたいです!」とか評価(共感)を含めて返答するって感じ。これなら一か八かの要素を最小化してから相手の本心に沿った反応を行うことができるのでおすすめ。私も気に入って日ごろから使ってます。

友達作りのコツ⑬:鉄板の質問36選と秘密の開示

話題がわからん!って問題に対しては、べたべたですが、アーサーアーロン博士の36の質問から使いやすいもののをいくつか装備しておくのが良いでしょう。

一応確認しておくと、これは1995年にアロン博士が提案した質問セットで、「あなたにとって "完璧な "一日とは?」みたいなライトな質問から「もし今晩、誰とも話す機会がないまま死ぬとしたら、誰かに話さなかったことを最も後悔することは何ですか?」みたいな深く考えさせるような質問が含まれてて、これを使って初対面の二人組に会話をしてもらったところ親密度がばか高まって結果的に結婚するカップルまで現れちゃったよーってやつですね。もちろんすべて覚える必要はないし、一回の会話につき3~5個くらい覚えていき、あとはそれぞれ深掘りしていくのが吉。逆にころころ話題を変えすぎると「こいつ話聞いてないんじゃねーの?」ってマイナスなイメージになっちゃうのでご注意を。

また、このプロセスで大事なのは「ライトな質問からディープな質問」に徐々に移行していくことで、ストーニー・ブルック大学の研究によると実際このプロセスをたどることで1時間以内に強力な友情を築けるぞ!って報告されているんですが、必ず「自分の場合は、、、」のように自分の情報の開示も軽く添えることを忘れずに。特に「これは誰にも言ったことがないんですが。。。」みたいな枕詞をつければ一層親密性は上がりますのでおすすめされますね。ただし自分のことはなるべく短くまとめ、3:7~2:8の位の比率で自分と相手が話すじかんを調整するのがベストです。自分の情報を開示して信頼を獲得しつつ、相手に気持ちよく話をさせて「めっちゃ自分の深いところをわかってくれてる!」って印象を植え付けるわけですね。

アーサーアーロン博士の36の質問

1. この世界の誰でもディナーに呼べるとしたら、誰を誘いますか?

2. 有名になりたいですか?またどのようにして有名になりたいですか?

3. 電話をかける前に、何を言うか予行練習をしますか?その理由は?

4. あなたにとって「完璧な日」とはどんな日ですか?

5. 最後に1人で歌を歌ったのはいつですか?また、誰かに対して歌ったのはいつですか?

6. あなたは90才まで生きることができ、最後の60年間を「30才の頃の肉体」か「30才の頃の精神」のどちらかを保つことができます。どちらを選びますか?

7. 自分がどのように死ぬか、何か予感はありますか?

8. 自分と相手の共通点を、3つ挙げてください。

9. 人生で最も感謝していることは何ですか?

10. 自分の成長過程の一部を修正することができるなら、どんなことを変えたいですか?

11. 4分間、あなたがこれまでどんな人生を歩んできたのか、できるだけ克明に説明して下さい。

12. 明日の朝、目が覚めたときに何らかの才能や能力が身についています。どんな能力がいいですか?

13. もしも「真実のあなた」や「あなたの人生」「将来」を教えてくれる水晶があったら、何を知りたいですか?

14. ずっと夢に見てきたことがありますか?あるなら、なぜ実現させていないのでしょう?

15. これまでの人生で達成した、一番の偉業は何ですか?

16. 友情において最も価値のあることは何ですか?

17. 一番大切な思い出は何ですか?

18. 一番最悪な思い出は何ですか?

19. 1年後に死ぬことが分かったとしたら、現在の生き方を変えますか?その理由は何ですか?

20. あなたにとって「友情」とはなんですか?

21. あなたの人生の中で「愛・愛情」はどのような役割を果たしていますか?

22. 相手の長所を5つ挙げてください。お互い交互に1つずつ述べて下さい。

23. あなたは家族と仲が良いですか?子供時代は、他の人よりも幸せだと感じましたか?

24. 母親との関係をどう感じていますか?

25. 「私たちは」で始まる文章で、今の状況を3回描写して下さい。例えば「私たちはこの部屋にいて……と感じている」など。

26. 「……を共感できる人がいればいいのに」という文章を完成させてください。

27. もしも、今話している相手とより深い関係になるとして、あなたについて相手が知っておくべき重要なことは何ですか?

28. 相手の良いところは何ですか?初対面の人には言わないようなことを挙げて下さい。

29. 恥ずかしかった体験を相手に話してみて下さい。

30. 最後に他人の前で泣いたのはいつですか?1人で泣いたのはいつですか?

31. 相手のどんなところが好きですか?

32. あなたにとって、冗談にできないこととは何ですか?

33. 今夜死ぬとしたら、誰かに何かを告げなかったことで、一番の心残りは何ですか? なぜ、そのことを言わなかったのですか?

34. 大切なものが全て詰まった家が火事になってしまいました。家族とペットを助け出した後、何か一つだけ取りに行くことができます。何を取りに行きますか? その理由は?

35. 家族の中で誰の死が最も悲しいですか?その理由はなんですか?

36. 個人的な問題を打ち明けて、相手からアドバイスを受けて下さい。また、その問題を抱えるあなたがどんな気持ちでいるのか、相手に想像・描写してもらって下さい。