「俺たちの命があと1日だろうが、60年だろうが、やりたいことをやれる時間は、余りにも短い。」

ゾン100

言葉にすれば当たり前のことですが、私たちは日常生活の中で「時間の有限性」をつい忘れてしまいがち。明日も、来週も、来年も、10年後も、あたかも無限に時間が続くかのように振る舞ってしまっているという人は多いのではないでしょうか(私も陥りがちですが)。

でも、考えてみてください。仮に人生が80年だとして、それは約29,200日。さらに、そのうちの約3分の1は睡眠に費やされます。残りの時間で、私たちは何を、どうやって、「やりたいこと」として選択するのでしょうか?

「やりたいこと」の曖昧さという罠

個人的には、「やりたいことをやる」、これほど簡単そうで難しいことはないのではないかと思っています。

あなたもきっと、漠然とした「やりたいこと」はあっても、それが具体的に何なのか、なぜそれをやりたいのか、明確に言語化できないかもしれません。そして、その曖昧さゆえに、TikTokを無限にスクロールしたり、Netflixでドラマを流し見したりするうちに、貴重な時間が「溶け」ていきます。

平均的なアメリカ人は、1日あたり約6時間45分をスクリーンを見つめるのに費やしている、なんて統計もあったりします。これは1年換算で約50日分、人生80年で約11年分に相当します。冷静に考えて、私たちは本当に人生の11年分をスマホのスクリーンを見ることに費やしたいと思っているのでしょうか?

もちろん、娯楽や気晴らしにも価値があることは全く否定しません。問題は、それらが「意識的な選択」ではなく「デフォルトの行動」になってしまっていることだと私は思うのです。

「なぜ」を見つける旅

心理学者のビクトール・フランクルは、「生きる意味(Why)を見つけた人は、どんな過酷な状況(How)にも耐えられる」なんて言葉を残していたはず。彼自身、ナチスの強制収容所での過酷な経験から、「意味の探求」が人間の最も根源的な動機づけであることを発見したわけです。

実は私がこんな情報発信を始めたきっかけも、この「なぜ」を見つける旅をしている最中だったりしました。

20歳を超えた頃、私は自分の生き方に疑問を感じ始めていました。表面上はうまくいっているように見えても、本心では「これでいいのか」という問いが常に頭をよぎる日々。そんなとき、偶然手に取った認知科学の本が、私の視点を一変させました。

その本には、人間の意思決定や行動パターンについての最新の研究成果がぎっしり書かれていました。そこで初めて、私は「なぜ自分はこのような選択をしてしまうのか」「どうすれば本当にやりたいことに時間を使えるのか」という問いに対する、「科学的な」アプローチがあることを知ったのです。

科学的知見との出会いが変えた視点

その後の数年間、私は時間管理、意思決定、行動経済学、習慣形成、栄養学、運動科学、美容医学など、人間の行動に関する様々な科学的研究を貪るように読み漁りました。そして、それらの知見を自分の生活に取り入れることで、少しずつですが確実に変化が生まれ始めたのです。

例えば、スタンフォード大学の行動科学者B.J. Foggによる「タイニーハビット」の概念は、私の習慣形成の考え方を根本から変えました。彼の提唱するシンプルな公式「行動 = 動機 × 能力 × きっかけ」を理解することで、なぜこれまで多くの習慣化の試みが失敗に終わっていたのかが明確になりました。

また、(今では賛否両論ありますが)意思力には限りがあるという「自我消耗」理論を知ったことで、重要な決断は朝に行い、環境をあらかじめ整える「選択アーキテクチャ」の重要性も理解できるようになりました。

本当の「やりたいこと」を見つけるために

ここで重要なのは、「やりたいこと」というのは、必ずしも最初から明確であるとは限らないということです。むしろ、それは「発見」と「創造」のプロセスといったほうが近いかもしれません。

心理学者ミハイ・チクセントミハイの「フロー理論」によれば、私たちは「適度な挑戦」と「十分なスキル」が釣り合った状態で最も充実感を得るといいます。つまり、「やりたいこと」を見つけるには、様々な活動に実際に挑戦してみる必要があるのです。

私自身、このような情報発信を始める前は、執筆活動が自分の「やりたいこと」だとは思ってもいませんでした。しかし、試しに科学的な知見について短い記事を書いてみたところ、予想外に充実感を得られたのです。それは私にとって、単なる趣味以上の、深い意味を持つ活動でした。

なぜ私はこの情報を発信するのか

もちろん、科学的発見とかかわる仕事は調べてみれば山ほどあります。が、それでも私がみんなのニュースレターというプラットフォームで文字媒体という形で発信することにした理由は大きく3つあります。

- 整理と深化:人に教えることは、自分自身の理解を深める最も効果的な方法の一つ。「ファインマン・テクニック」として知られるこの学習法は、複雑な概念をシンプルに説明することで、自分自身の理解の穴を発見できるというものです。

- 共有の喜び:有益な情報を誰かと共有し、その人の人生にポジティブな影響を与えられたとき、それは何物にも代えがたい喜びを感じます。実際、利他的な行動が自分自身の幸福感を高めるという研究結果も数多くあるし、紹介もしてきました。

- 集合知の力:ニュースレターは一方通行の情報発信ではありません。コメントやSNSでのフィードバックを通じて、読者の皆さんから学ぶことも多くあります。それは私一人では到達できなかった視点や知見をもたらしてくれるのです。

情報過多時代の羅針盤としての科学

せっかくの機会なので、科学的知見っていいよね!もっとみんなに科学的知見に触れ、実際に使ってみてほしい!という話をもう少しさせてください。

ここでまず一つあなたに尋ねたいのが、「あなたは今日、どれくらいの情報に触れましたか?」という質問。

朝起きてスマホをチェックした瞬間から、SNSの投稿、ニュース記事、メールマガジン、ポッドキャスト、YouTube動画、友人とのメッセージなどなど。気づけば、私たちは常に「情報の洪水」の中に身を置いています。

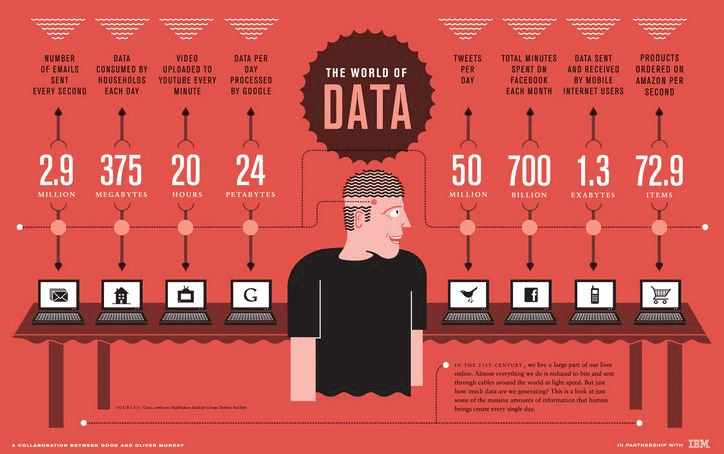

IBMの調査によると、2020年時点で人類は1日あたり約2.5エクサバイト(2,500,000,000ギガバイト)のデータを生成しているといわれています。これは本に換算すると、東京ドーム約500こ分に相当する情報量です(いや、そんなン言われてもピンとこないけども)。そして、この量は約40ヶ月ごとに倍増しているとも言われています。

この膨大な情報の中には、素晴らしい「知恵の結晶」もあれば、誤解を招く偽情報、あるいは完全なデマ、はっきり言って「ゴミ」も多く混在しています。問題は、一見するとそれらを見分けることが非常に困難だということです。ゴミがゴミの様相をしていないのがかなり厄介なのです。

直感と経験だけでは不十分な理由

「自分の直感を信じなさい」「経験から学びなさい」

これらは一見、賢明なアドバイスに聞こえます。しかし、認知科学の研究が明らかにしてきたように、人間の脳は様々な認知バイアスに満ちています。

例えば、最も有名で厄介なバイアスの一つである「確証バイアス」は、私たちが既に持っている信念を強化する情報を無意識のうちに探し、反対の証拠を無視または軽視する傾向です。また、「後知恵バイアス」は、結果を知った後で「最初からわかっていた」と思い込む傾向。「利用可能性ヒューリスティック」により、最近目にした、または印象的な出来事が実際よりも頻繁に起こると考えがちだったりしますね。

ノーベル経済学賞を受賞した、みんな大好きダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーの研究によれば、これらのバイアスは専門家でさえも免れないものです。つまり、個人の経験や直感だけに頼ることには、本質的な限界があるわけです。

「みんなそう言っている」の危険性

「みんなが使っているから」「○○さんが推薦しているから」「SNSで話題だから」

これらの言葉で始まる情報に、あなたはどれだけ影響されているでしょうか?

社会心理学者のソロモン・アッシュによる古典的な同調実験では、明らかに間違った答えでも、周囲の人々が同じ回答をしていると、被験者の約75%が少なくとも1回は周囲に同調して誤った回答をすることが示されました。

現代のSNS時代では、この同調圧力がさらに強まっている可能性があります。特定の情報が「バイラル(拡散)」すると、その内容の正確さに関わらず、多くの人がそれを信じる傾向があるのです。Amazonのプラットフォームを用いた研究では、評価の星の数値よりも、「何件評価されているか?」によって商品への魅力が変わる、なんて研究も紹介したことがありましたね。

科学的方法論:最も信頼できる知識の獲得法

そんなことを考えていると、やっぱり科学的方法論ってかなり大事なんじゃない?と思えてきます。もちろん、科学は完璧ではありませんが、人間が開発した中で最も信頼性の高い知識獲得システムだと言えると思っています。

科学的方法の強みをいくつか具体的に列挙してみると、こんな感じでしょうか。

- 体系的な観察と測定:主観的な印象ではなく、厳密に定義された測定方法に基づいている

- 仮説の検証:「こうだろう」という推測から始まるが、そこで終わらず、実証的な検証を行う

- 再現性:同じ条件下で実験を繰り返したとき、同様の結果が得られるかを重視する

- ピアレビュー:研究結果は同分野の専門家による厳格な評価を受ける

- 自己修正メカニズム:新たな証拠が見つかれば、それまでの定説が修正される。これは科学の弱点ではなく、最大の強みといえる

科学的知見は「絶対的な真実」ではありません。それは常に「現時点で最もエビデンスに支持されたもっともらしい説明」なのです。その「謙虚さ」こそが、他の知識体系にはない信頼性をもたらしてくれるのです。

「エビデンスベースの生活」という考え方

医療の世界では「エビデンスベースの医療(Evidence-Based Medicine)」という概念が1990年代から広まりました。これは、個々の医師の経験や直感だけでなく、科学的研究から得られた最良のエビデンスに基づいて医療行為を行っていこうぜ!というアプローチです。

この考え方は、私たちの日常生活にも応用できると思っています。「エビデンスベースの生活(Evidence-Based Living)」とでも呼ぶべきこのアプローチは、重要な意思決定を行う際に、科学的研究から得られた知見を参考にしてはいかがでしょう?という発想。

例えば、

- 新しい習慣を形成したい → 習慣形成の科学的研究を参考にする

- 効率的に学習したい → 認知科学の研究成果を活用する

- 健康的な食生活を送りたい → 栄養学の最新知見を取り入れる

- 子育てで悩んでいる → 発達心理学の研究を参考にする

もちろん、すべての選択を科学論文を読んでから決めるわけにはいきません。しかし、人生の重要な岐路に立ったとき、科学的知見は強力な道標になるはず。少なくとも私はそう思っています。そして、この考えに共感してもらえるあなたとそんな知見を共有したいと心から思っています。

科学的知見の限界を知ること

ただし、ここで重要なのは、科学的知見にも限界があるのだと認識すること。私のニュースレターを読んでくださっている皆様であれば、こんな保険をかけているような記述を何度も見かけているでしょう。

もちろん、この研究にも限界はありまして、「絵文字を使うから恋愛が上手くいく」という因果関係までは証明できてない点は注意でしょう。また、この効果は「まだよく知らない人同士」の間でのコミュニケーションに限定された話なので、すでに親密な関係にある相手との場合は、また違った効果になる可能性もありますんで、その辺は注意が必要っすね。

https://note.com/okusanote/n/n489505b7c371

まーもちろん、この研究にも限界はあって、参加者が女性の看護師さんだけだったので、男性や他の職業の人にも同じことが言えるかは謎。それに、認知症の診断を健康登録データに頼っているので、見逃されているケースもありそう。

https://note.com/okusanote/n/n5caeac65407a

まあ失業から5年以内の比較的短期の影響しか評価してないとか限界はありますけど、子供を増やしたいなら仕事の安定性は大事っぽい。言われてみればあたりまえな気もしますけど、失業による様々な角度での損失は、子どもを持つ機会費用の損失よりも強く作用するんだなーとか感じた次第でありました。

https://note.com/okusanote/n/ne80c82db9416

ここで改めて、「科学の限界」とやらを考えてみると、以下のような要素が思い浮かびます。

- 研究対象の制約:倫理的・実践的理由から、あらゆることが研究対象になるわけではない

- 平均値の罠:研究結果は集団の平均値を表すことが多く、個人差を考慮する必要がある

- 相関と因果の区別:AとBに相関があるからといって、必ずしもAがBの原因とは限らない。

- 文化的・時代的制約:多くの心理学研究は西洋の大学生を対象としており、普遍性に疑問がある場合もある。

- 出版バイアス:ポジティブな結果は発表されやすく、ネガティブな結果は発表されにくい傾向がある

これらの限界を理解した上で科学的知見を活用することが、「エビデンスベースの生活」の本質だ、ということはお忘れなきようにしていただければ。

個人の経験と科学的知見の統合

もちろん、科学的知見を重視するということは、個人の経験や直感を完全に無視することと同義ではありません。理想は、両者のバランスを取ることだ、というのは全く同意です。

科学的研究が示唆する一般的な法則を理解した上で、それを自分の固有の状況や価値観に合わせて調整する。これこそが、情報過多時代を生き抜くための最適な戦略ではないでしょうか。多くの人が軽視している「一般的な法則を理解する」を徹底するだけでもかなりの近道ができると思っています。皆すぐに「自分には関係ない」「自分のことは自分が一番知っている」とか言い出しますからね。

わかりやすいたとえを上げれば、睡眠研究によれば「7〜8時間の睡眠が最適」とされていますが、あなた個人にとっては6時間で十分かもしれません(「6時間睡眠で十分!」という人がどれだけレアか、みたいな話は今回はしない)。その場合、強引に8時間眠る必要はなく、自分の体調をモニタリングしながら最適な睡眠時間を見つけることが大切、みたいな話ですね。

なぜ私は科学的知見を信頼するのか

「人生は一度きり」というのなら、自分の脳だけで全てを解決しようとするのは、あまりにも非効率ではないでしょうか。

世界中の優秀な科学者が心血注いで、何万人単位で研究してきた知見には、私たち一人一人が経験から学ぶよりも遥かに信頼性の高い情報が含まれています。もちろん、全ての研究結果が完璧というわけではありません。しかし、体系的に積み重ねられてきた科学的知見は、私たちの直感や個人的経験よりも、はるかに堅固な基盤を提供してくれるとは思いませんか?

私がこのニュースレターで科学的知見を共有する理由は、そこにあります。情報の濁流で溺れそうになるあなたに、少しでも信頼できる羅針盤を提供したい。そんな思いから、今日も記事を書いています。

私の人生を変えた科学的知見:学びの革命

少し抽象的な話になってしまったので、もう少しわかりやすく、実際に私自身が科学的知見を用いることで人生変わった!と思ったエピソードを二つほど紹介しようと思います。まず一つ目は「学習」のお話。

「もっと効率よく学べたら…」 「覚えたことをすぐに忘れてしまうのはなぜ…」 「あの人はどうしてあんなに学習能力が高いのだろう…」

あなたももしかしたらそんなことを思った経験があるかもしれません。

私自身、大学時代から「学ぶこと」「成長すること」に強い価値を見出していました。新しい知識やスキルを身につけることは、私にとって大きな喜びでした。しかし同時に、その喜びや価値を認識すればするほど、以下のような「苦悩」も感じていました。

- 試験のためにかなりの時間を注いで覚えた内容が、数週間後には完全に消えている

- せっかくお金をためて買った読んだ本の内容を、数ヶ月後にはほとんど思い出せない

- 学びたいことは多いのに、時間は限られている

学習への強い意欲はあるのに、その効率の悪さに常にフラストレーションを感じていたわけです。

「私の記憶力が悪いのだろうか?」「もっと集中力を高める方法はないのか?」「そもそも、人間の脳はどのように学習するのだろう?」

そんな疑問を抱えていたとき、学習科学(Learning Science)という分野の研究に出会ったのです。

学習革命との出会い:記憶と学習の科学

学習科学との出会いは、私の学び方を文字通り根本から変えました。最も衝撃的だったのは、「直感的に正しいと思われている/学校で教わった学習法の多くが、あれもこれも実は非効率的である」という事実でした。

例えば、多くの人が行う以下の学習法は、科学的にはあまり効果的ではないことがわかっています。

- 同じ内容を繰り返し読む

- 教科書に蛍光ペンでマーキングする

- 一つのトピックを集中的に学習する「マッシング」

- 講義を集中して聴く

これらの方法が効果的でない理由は、ざっくり言えば人間の記憶システムの仕組みにあります。我々の脳は、情報を保持するために「符号化」「固定化」「検索」という3つのプロセスを経ます。従来の学習法の多くは、「符号化」のみに焦点を当て、「固定化」と「検索」を無視しているのです。

このような従来の学習法に対し、科学的研究が支持する効果的な学習法の一つが「間隔反復法(Spaced Repetition)」で、私がnoteで初期に執筆した記事でもこいつを紹介していました。

オリジナルの記事では「Anki」というデジタルフラッシュカードアプリを使うといいよ!みたいなおすすめをしていましたが、さらにその後は(無機質な情報の記憶に焦点を当てた)エビングハウスの忘却曲線よりもさらに洗練させた間隔で復習(「小テスト」といったほうがいいかもしれませんね)を繰り返していました。その結果、同じ学習時間でありながら、記憶の定着率が約3倍に向上したのです(n=1で申し訳ないですが)。特に医学用語や司法試験の条文など、大量の情報を記憶する必要がある場合に効果的で、とにかく量でぶん殴ればいいやろ、的な体育会系の発想だった自分にとっては本当に感動したのを今でも覚えています。

まあ当然3倍にも伸びた理由はほかにも様々あって、

- アクティブリコール

- インターリービング

- メタ認知

- デュアルコーディング

- 学習環境の最適化

などなど、様々な「工夫」を取り入れていたので、複数の武器による相乗効果であったことは町がないですが。

結局、これらの科学的学習法を取り入れた結果、私の学習効率は劇的に向上しました。具体的な変化としては、

- 記憶の定着率の向上:以前は読んだ本の内容を数ヶ月後にはほとんど思い出せなかったが、今では主要な概念と具体例を数年後でも想起できるようになった。

- 学習への抵抗感の減少:効果的な方法で学ぶことで、学習自体が楽しくなり、「やらなければならない」という義務感が減った

- 転移学習の向上:ある分野で学んだことを別の分野に応用する能力が高まった

- メタ学習能力の発達:新しい分野に取り組む際の学習戦略を立てるのが迅速になった

もしかしたら、最も大きな変化は、「学ぶことへの自信」が身についたことかもしれません。以前は「自分は記憶力が悪い」「集中力が続かない」と思い込んでいましたが、それは単に効果的な学習法を知らなかっただけだと気づいたわけです。

最強の学習法は存在するか?

ちなみに、「学習法」については過去にも何度か紹介・アップデートしているので、詳細は各バックナンバーを確認していただきたいですが、せっかくなので、効果的な学習は以下の要素のバランスにかかっている、というシンプルなルールだけここでは紹介しておきます。

- 学習者の特性:認知スタイル、事前知識、モチベーション

- 学習内容の性質:事実暗記、概念理解、スキル習得など

- 学習の目的:試験対策、長期的活用、創造的応用など

最も重要なのは、自分にとって何が効果的かを実験し、フィードバックを基に調整していく姿勢です。これこそが、真の「学び方を学ぶ」アプローチです。

人間関係の質を科学する

もう一つ私の人生を変えてくれた科学が「人間関係」でした。

私は元々、大人数での飲み会や社交的な場が大の苦手でした(今でもですが)。歓送迎会や友人の友人も集まるような大規模な集まりでは、いつも息苦しさを感じていました。

そして、大学に入学してからはその苦手意識がさらに顕著になりました。SNSでは友人たちが大勢で楽しそうにしている写真が流れてくる。「人脈が大事」「コネクションを広げろ」という声があちこちから聞こえてくる。そんな中で、「やべーな自分も人間ともっとかかわらないとあかんのかな」と不安に思う日々が続いていました。

そんな時、ふと湧いた素朴な疑問が「そもそも、友だちは多い方がいいのだろうか?」というものでした。この問いを出発点に、人間関係に関する科学的研究を調べ始めたのです。そして、その過程で出会った研究結果は、私の人間関係に対する見方をまたまた根本から変えることになりました。

ハーバードの幸福研究から学んだこと

この問いに対する最も説得力のある答えの一つが、ハーバード大で行われている「成人発達研究(Harvard Study of Adult Development)」であるのは本ニュースレターの読者であれば想像に難くないかもしれません。これは、1938年から始まった世界最長の縦断研究の一つで、700人以上の男性とその家族を75年以上にわたって追跡調査してきたってやつです。

この研究の第四代責任者であるロバート・ウォルディンガー博士によれば、研究から得られた最も重要な知見の一つは、「良好な人間関係が、私たちの幸福と健康に最も大きな影響を与える」ということでした。

具体的には、

- 「孤独感」を感じている人は、そうでない人に比べて早く健康状態が悪化し、寿命も短い

- 人間関係の「質」は、友人や家族の「数」よりもよっぽど重要

- 満足度の高い関係性は、認知機能の低下を防ぐ「脳の保護効果」がある

特に衝撃的だったのは、30歳時点の人間関係の質が、80歳時点の健康状態をかなり正確に予測するという結果でした。これは喫煙や飲酒などの生活習慣よりも強い相関を示していたというのだから驚きです。

ちなみに、人間関係の質が重要だという事実は、健康科学の研究でも強く支持されている内容で、有名どころだと、ブリガムヤング大学のジュリアン・ホルト=ランスタッドらの研究でも、孤独感は、肥満や喫煙と同等、あるいはそれ以上の健康リスク要因となることが示されています。

具体的には、孤独感は、

- 早死にリスクを26%増加させる

- 炎症マーカーの上昇と免疫系の弱体化をもたらす

- 心血管疾患のリスクを29%、脳卒中のリスクを32%増加させる

- 認知症発症リスクを約50%高める

一方で、質の高い人間関係は、

- ストレスホルモンのコルチゾールレベルを低下させる

- オキシトシンの分泌を促進し、不安を軽減する

- 免疫系の機能を改善する

- 全体的な寿命を延ばす

これらの研究結果から、「人間関係の質を高めることは、最も効果的な健康投資の一つである」と言えるでしょう

つまり、「友人は多い方がいいのか?」という問いに対する答えは「いいえ、大切なのは友人の数ではなく、関係の質です」というものだったわけです。

社会的つながりの質と量

この発見について更に深く掘り下げる過程で見つけた、人類学者ロビン・ダンバーの研究も印象的でした。ダンバーによれば、人間の脳は進化の過程で、平均約150人との社会的関係を維持できるよう設計されています(いわゆる「ダンバー数」)。

しかし、最近の研究をみているとこれら150人との関係の質は均一ではないこともわかります。人間関係は同心円状の階層として描写されるという考え方です。つまり、

- 最内圏(3-5人):最も親密な関係。大きな個人的犠牲を払ってでも助け合える関係。

- 内圏(12-15人):親しい友人。定期的に交流があり、誕生日や特別な出来事を共有する関係。

- 中間圏(50人程度):友人。時々連絡を取り合う程度の関係。

- 外圏(150人程度):知人。名前と関係性は認識しているが、深い交流はない関係。

この研究から見えてくるのは、人間の認知能力には限界があり、深い関係を維持できる相手の数にも自ずと制限があるということです。そしてより内側の人たちとの関係が良好であるほど、精神的、身体的健康レベルが高まるのです。つまり、SNSで数百や数千の「友達」がいたとしても、本当の意味で質の高い関係を維持できるのは、そのうちのごく一部に過ぎないのです。これは私自身にとって慰めであり、自分の交友関係に自信を持たせてくれる知見でした。

深い人間関係を築くためのコミュニケーション技術

とはいえ、人間関係がゼロでいいというわけではないので、少数とかなり親しくなる必要があることは変わらず。もちろんみんなとすぐに打ち解けられる「陽キャ」ではないので、どんな戦略をとろうか。ヒントはやはり「科学」でした。毎日飲み会に参戦する、なんて施策をとれる人間ではありませんから、最短で最小の労力で距離を縮めなければなりません。

で、科学的知見をあさって至った、「エビデンスベースの距離の縮め方」の要件が以下。

- 脆弱性の共有:自分の弱みや恐れ、失敗体験を適切に開示すること

- 積極的傾聴:相手の話を判断せずに、心から理解しようとする姿勢

- 相互応答性:相手の自己開示に対して、同程度の開示で応答すること

- 共有体験:意味のある経験を一緒に積み重ねること

まあほかにもいろいろあるんですが、RCTやメタアナリシス、アンブレラレビュー等を踏まえて、この4要件は特に欠かさないように意識することで、結果的に「深く良質な関係」になりたい相手とは高い確率で関係構築をできるようになりました。

正直に言えば、このアプローチの結果、私のLINEの友達の数は減った(減らした)んですが、質と満足度は大幅に向上しました。そして、それに伴って全体的な幸福感も高まったことが自分でもよく実感できています。

しかしやはり今振替ってみると、テクニックどうこうよりも、「人間関係の重要性」に気づけたのがかなり重要なターニングポイントだったなぁと思います。精神科医のビーセル・ヴァン・デア・コルクは、著書『身体はトラウマを記録する』の中で、「人間の最大の恐怖は物理的な危険ではなく、社会的絆の喪失である」と述べています。これは進化心理学的に見ても理にかなっています。私たちの祖先にとって、集団から排除されることは生存の危機を意味していたからです。

しかし現代社会では、効率性や生産性、物質的成功を追求するあまり、人間関係の重要性が見過ごされがちです。私もかつては「まずはキャリアを確立し、その後で人間関係を深める時間を作ろう」なんて考えていました。

しかし、科学的研究と自身の経験を通じて気づいたのは、この優先順位の誤りでした。質の高い人間関係は、健康、長寿、レジリエンス、そして幸福感の基盤となるものです。それは「nice-to-have」ではなく、充実した人生に不可欠な要素なのです。そんな「これはそもそもどのくらいの価値があるのか」を考え直すきっかけをくれる、というのも科学のいいところだと思っています。それはもちろん人間関係に限らずです。

知識の波及効果:科学的知見がもたらす人生の連鎖的変革

ここまでで、科学的知見を自分の生活に取り入れることで、学習効率が向上するし、人間関係が深まるし、グレードだよねーという話をしました。しかし、科学的アプローチがもたらす変化は、自分自身の範囲にとどまるものではありません。

知識は伝染するのです。

あなたが科学的根拠に基づいた行動をとれば、それは必然的に周囲の人々、例えば子ども、家族、友人、同僚にも影響を与えます。そして、彼らの変化が再びあなた自身に返ってくることで、ポジティブなフィードバックループが生まれます。

脳の発達と初期環境の重要性

具体例としてあなたが他人に大きな影響を及ぼす最たる例であろう「子供」について考えてみましょう。

子どもの脳の発達に関する研究は、初期環境の重要性を明確に示しています。ハーバード大学の「Center on the Developing Child」の研究によれば、生後数年間は、脳が毎秒100万以上の新しいニューラル接続を形成する驚異的な時期です。

この時期の経験は、文字通り子どもの脳の構造を形作ります。適切な刺激と安定した養育環境は、認知発達、情緒的安定性、社会性の発達に決定的な影響を与えるのです。

しかし多くの親は、「自分が育てられた方法」や「感覚的に正しいと思う方法」に基づいて子育てをしています。これはある意味で自然なことですが、時に科学的知見と矛盾する育児習慣を無意識に続けてしまう原因にもなります。

私自身には子供はいませんが、友人や上司に発達心理学の知見を共有すると、「もっと早く知っておきたかった」という声を聴くことが数多くありました。例えば、

- 乳幼児期の「応答的な関わり」(子どもの声や表情に敏感に反応すること)が、脳の発達と情緒的安定に大きく影響すること

- 単に知識を教え込むよりも、「探究心」を育てることが長期的な学習意欲と創造性の鍵となること

- 厳しい罰よりも、ポジティブな強化と明確な境界設定の組み合わせが効果的であること

参考までに、レジリエンスについて、少し前に子育てをしている友人に送ったメッセージをコピペしてみます。

ペンシルバニア大学のマーティン・セリグマンらによる研究では、レジリエンスは生まれつきの特性ではなく、後天的に育成できるスキルであることが示されてたりする。特に効果的なのが「楽観的説明スタイル」ってやつ。

「説明スタイル」ってのは、人が出来事(特にネガティブな出来事)をどのように解釈するかのパターンのことで、3つの次元があるとか説明されてる

・永続性:その出来事が永久的か一時的か

・普遍性:その出来事が全ての領域に影響するか特定の状況に限られるか

・個人化:その出来事が自分のせいか外的要因によるものか

で、楽観的説明スタイルを持つ人は、ネガティブな出来事を「一時的」「特定的」「外的要因による」と捉える傾向があるらしい。逆に、悲観的説明スタイルの人は「永久的」「普遍的」「自分のせい」と捉えがち。

研究で使われているメソッドとか、研究者のインタビューを見ていると、子どもが挫折とか失敗を経験した時にはこんな感じの対話を心がけるのがよさげかも

・「このテストはうまくいかなかったけど、次は違う勉強法を試してみよう」(一時性を強調)

・「数学の宿題が難しかったけど、国語は得意だよね」(特定性を強調)

・「今回は十分な準備時間がなかったんだよね。次は計画的に進めよう」(外的要因と改善策を提示)

実際、このようなアプローチを続けた結果、友人の子は徐々に「失敗は成長の一部」として捉えられるようになり、失敗からの回復力が高まっていったそうです。

さらに、私の友人(親)自身も挫折に対する捉え方が変わっていってたのが面白かったですね。子どもたちにレジリエンスの大切さを教える中で、自分自身もより楽観的な説明スタイルを身につけていった、と。

家族以外への波及効果

当然ですが、科学的知見に基づくアプローチの影響は、家族の枠を超えて広がっていきます。具体的には、職場や友人・恋愛関係、SNS上でのコミュニティ二も影響を及ぼすことがあるでしょう。

このような波及効果は、単なる偶然にあらずで、実際、社会ネットワーク研究では、行動や考え方が人から人へと伝播していくメカニズムが科学的に解明されつつあります。

例えば、ハーバード大学のニコラス・クリスタキスとジェームズ・ファウラーの研究によれば、私たちの行動や状態(肥満や禁煙、幸福感など)は、友人の友人、さらにはその友人にまで影響を及ぼす「3次のつながり」があることがわかっています。

つまり、あなたの行動変容は、

- あなた自身(0次)

- あなたの友人(1次)

- 友人の友人(2次)

- 友人の友人の友人(3次)

にまで影響を与える可能性があるのです。この「社会的伝染」の理論によれば、あなたが科学的知見に基づいた健全な習慣を実践するだけで、理論上は数百人の生活に間接的な影響を与えることになります。

また、社会システム研究では、「小さな初期条件の変化が、時間の経過とともに大きな結果の違いをもたらす」という「バタフライ効果」も知られています。これは複雑系科学の重要な概念の一つで、「ブラジルで蝶が羽ばたくと、テキサスでトルネードが発生する」ってな比喩を聞いたことがあるかもしれませんね。

さらに波及効果の別の面白い側面として、それが単方向ではなく、フィードバックループを形成することも上げられるでしょう。例えば「教えることで学ぶ」という現象は、教育心理学では「プロテジェ効果(Protégé Effect)」として知られています。バネマン大学の研究では、他者に教えることを前提に学習した学生は、自分のために学習した学生よりも、より深く理解し、より長く記憶を保持することが示されています。これは「教える側」が情報を再構成し、明確に説明するための努力をするためです。

つまり、知識の共有は利他的行為であると同時に、自己利益にもつながるのです。手段は問わず、あなたが価値を感じた情報があれば、ぜひそれを家族や友人にも教えてあげてください。するとあら不思議。あなたの知識も整理され、行動に移す原動力になってくれるはずです(ついでにこのニュースレターも宣伝していただけると泣いて喜びます…!)

ちなみに、このポジティブフィードバックループは、「向社会的行動と幸福感の関係」に関する研究結果とも合致するよなーと思ってたりします。カリフォルニア大学リバーサイド校のソーニャ・リュボミルスキーらの研究によれば、他者のために行動することは、自分自身の幸福感と満足度を高める効果があるってことが示されてるんですよ。

つまり、科学的知見を共有し、周囲の人々の成長を支援することは、結果的に自分自身の幸福と成長にも貢献するのです。これこそが、知識共有の最も「美しい」側面ではないでしょうか。実はそんな思いも、ニュースレター執筆の背景にはあったりするのです。

最後に:科学で人生をハックする

「俺たちの命があと1日だろうが、60年だろうが、やりたいことをやれる時間は、余りにも短い。」

ゾン100

この言葉に立ち返り、私がなぜこのニュースレターで科学的知見を発信しているのかという根本的な問いに答得てみます。

それは単に「情報を共有したい」という以上の意味があります。私は、科学的知見が多くの人々の人生をより意味深く、充実したものにする可能性を信じています。自分自身がそれによって救われ、変わることができたからこそ、同じ可能性を他の人にも提供したいと思うのです。

私たちは皆、限られた時間の中で「やりたいこと」をできるだけ多く実現したいと願っています。しかし、効率や生産性を超えた、もっと深い願いがそこにはあります。それは「意味のある人生」を生きたいという願いではないでしょうか。

科学的知見は、その意味の探求におけるガイドとなりうるものです。それは答えそのものを提供するわけではありませんが、より賢明な問いを立て、より効果的なアプローチを試し、より深い気づきを得るための道具となるのです。

最後に、ここまでだらだらと思いのままをつづっただけの駄文を読んでくださったあなたへのメッセージです。

あなたがどのような状況にあるとしても、科学的知見との出会いが、新たな視点や可能性をもたらすきっかけになることを願っています。それは必ずしもドラマチックな人生の転換ではなく、小さな習慣の変化や、物事の見方の些細なシフトかもしれません。しかし、そうした小さな変化の積み重ねが、時間をかけて大きな違いを生み出していくのです。

人生は短く、情報は膨大です。だからこそ、「何を知るか」「何を実践するか」を賢く選ぶことが重要になります。本ニュースレターでは今後も、最新の研究知見と実践的なアプローチを共有していく予定です。このNoteが、そのような選択のための小さな澪標になれば、これほど嬉しいことはありません。

引き続きよろしくお願いします!!