*月曜日の一部の方に正しく送信されていなかったようなので、再度配信いたします。

本ニュースレターにご関心をもっていただきありがとうございます!このニュースレターでは、中国清華大学大学院に留学中でありサイエンスライターなどの業務をこなす筆者が、科学的知見をベースにあなたの人生の道しるべを提案します。

私は極度の面倒くさがりであり隙さえあれば「もっと楽に生きられないものか」と考えてしまうきらいがありまして、無駄な寄り道をしなくない!という気持ちを原動力に、普段から「人生で近道をするために」学術文献を読み漁っています(去年は大体2000本くらい読んだ)。ただし当然人生は多面的でありますから、私自身の専門は免疫、環境、公衆衛生のあたりであるものの、心理学、恋愛、性科学、栄養学、運動科学などの論文にも積極的に手を伸ばし多角的な視点を持てるように努めています(Xでも毎日一報くらい投稿していますのでご興味があれば)。そこで本ニュースレターでは、私が個人的に気になって、徹底的に調べあげたエビデンスベースの情報をあなたにも共有していく予定。情報の濁流を生きているはずなのになかなかたどり着けない、より信頼でき、本当に価値のある情報をお届けすることを目指します。しばらくは試行錯誤しながらの配信になるかと思いますが、少しでも興味があれば温かく見守っていただければ幸いです。

というわけで今回は「読書」の効果をエビデンスベースでチェックしてみましょう。私は比較的本はよく読む方で、日本、世界の統計の中ではトップ5%以内に入る「読書家」として分類されるらしいものの、それでも最近忙しさを言い訳に、以前より本を手にする時間が圧倒的に少なくなってしまっていて、もっと本を読みたいなーという思いを漠然と抱えていたんですよね。といってもなかなか時間を捻出し行動に移すのは容易ではないわけで、まずは「なんで読書すべきなのか?」を調べるところから始めてみました。

すると読書のメリットは認知の領域に収まらず、身体的な健康や経済的な成功とか様々な分野で確認されていることがわかり、しかも近年の研究では週に数分~十分でもかなり大きな効果を得られるかも?といった趣旨のデータも増えてきていることが判明。結果的に思惑通り、調べれば調べるほど「読書をしない理由はないよなー」「これは読書するしかない!」という思いが募るようになり、ここ最近は忙しくても毎日少なからず読書の時間を設けられるようになっております。今回はその内容をシェアする形っすね。既に「読書家」の方だけでなく、あんまり読書は得意じゃないんだよなーといった方もモチベートできるような内容になっていれば嬉しく思います。

もくじ

- 語彙力アップ

- 集中力アップ

- 文字通り脳が変わる

- 認知症予防

- 共感力ブースト

- ストレス軽減

- 読書で長生き

- 読書家は経済的に成功する

- おまけ:読書習慣を構築する3つのコツ

語彙力アップ

マタイ効果ってありますな。「持っている者は、もっと与えられる。 持たない者は、持っているものさえ奪われる」みたいな話で、金持ちはもっと金持ちになり、貧乏人はより貧乏になるっていうお金の文脈で聞いたことある方が多いかもしれません。

で、近年このマタイ効果は「ボキャブラリー」にも当てはまるんじゃない?ってのが示唆されてきてたりします。要するに、現時点でボキャブラリーが多い人と少ない人をあとでまた比べたらその格差はどんどん拡大していく一方なんじゃないか、というデータが複数報告されているんですよね。とはいっても当然、ボキャブラリーは何もせずとも増えていく類のものではないわけで、その大きな一因となっているのが「読書」なのではないかと言われているんですな。

例えば8歳、11歳、14歳、16歳の時点のボキャブラリーや読解力を評価した研究では、「学校外での読書習慣と読解力の両方が、一般的な認知能力以上に語彙の増加を予測する!」ってことが分かったんだそう。さらに別の研究では語彙の増加は会話の量とは相関せず、読書量だけに依存してたって結果が示されていたりもして、語彙の増強にとって読書は間違いなく有用と言えましょう。

論文中では、「これらの結果は、読書習慣や読解力が語彙の発達に影響を与えるのは、単にそれらが一般的な学習能力や認知効率を利用するからではないことを示している。むしろ、読書習慣と読解力が、語彙のブーストに具体的かつ直接的な影響を与えるようである」と言及されていたりして、「頭の良さ」に関わらず読書によってボキャブラリーは十分増やせるっぽいぞー、と。なかなか心強い内容ですねー。

また、この効果は単語に対する理解力(単語の解像度みたいなもの)が高まるというよりも「記憶力」が強化されることに由来することを示したデータもあります。実際、ボキャブラリーが多い人の方がそのボキャブラリーには無関係に、全体的な記憶力が高かったよーなんて報告も複数あるんで、別に語彙力なんていらんのよ!って方も記憶力目当てで読書を行ってみるのもありでしょう。ちなみに、これまでの研究でボキャブラリーの多さは大学入試や就職率、メンタルヘルスなど様々な分野でポジティブに働くことが示されておりますんで、人生を有利に進めるうえで大きな武器になってくれることは間違いなく、「語彙力はいらん!」なんで言わないでよーと思うわけですが。

集中力アップ

もう一つ読書の認知的なメリットとして「集中力(注意力)」の向上が挙げられましょう。こちらも「必ずしも読書をする人がもともと集中力が高い」というわけではなく、ベースラインの「頭の良さ」に関係なく読書をすることで集中力を高められるのだ!ってのが重要っすね。

ご存じの通り、近年みんなの集中力が全然持続してない!って問題が深刻化してて、カナダで行われた調査によると、2000年から2015年の間に、平均注意持続時間は8秒まで短くなったぞ!なんてことが報告されていたりします。その原因の一端はご想像の通り携帯電話、スマートフォンにあると考えられてまして、ある調査では18~24歳の参加者の77%が、何もすることがないときに最初に手を伸ばすのは携帯電話だと答えたよーなんてデータを提示してて、そこをスマホではなく「本」に替えてみたらかなり大きな違いが出るんじゃないかなーとか思うわけです。実際、様々な年齢層で、余暇の時間に読書を行う習慣をつけることでより長い時間作業に集中できるようになり、反応時間が速くなったぞーなんて結果が得られてたりするんですよね。

これは読書が多くの皮質領域の活性化を同時に引き起こすことで、脳全体のトレーニングをすると同時に、その時々で必要とされる脳の部位、機能をメリハリつけて利用できるようになることが関連しているんじゃないの?とか提案されていますね。

特に読書の中でも“deep reading(深読書)”って読書は特に効果が高いみたい。これは意図的に、必要以上にゆっくり、その文章の背景とかまで思考を巡らせながら読むスタイルの読書のことで、このスタイルは読書体験から多くの楽しみを感じさせてくれるだけでなく、推論や演繹的推論、批判的思考力、内省、語彙力、集中力向上の面でも高い効果を発揮するらしい(1, 2, 3)。「タイパ」とか効率が重視される現代でこういう方法を実践するのはちょっと不安とか心配もあるでしょうから、やっぱりエビデンスベースの裏付けがあると心強いですよねぇ。。

文字通り脳が変わる

色んな脳の部位が活性化する!って点についてもう少し深掘ってみると、読書は多くの脳領域を活性化するだけでなく、それぞれの脳領域の「つながり」が強化されるのだ!ってところも重要でしょうね。

例えば2013年の研究では、研究参加者に9日間にわたってfMRIを装着して小説『ポンペイ』を読んでもらったところ、物語の中で緊張感が高まるにつれて、脳のより多くの領域が活性化し、特に体性感覚皮質(動きや痛みなどの身体感覚に反応する脳の部分)の活性化が顕著に確認されたらしい。さらに読書期間中だけでなく読書後の数日間も脳の結合性が高まっていたようで、読書は文字通り「脳を変える」働きがあることを確認できた、と。

加えて別の研究では、物語を読むことで、脳の左側頭皮質(言語受容に関連する領域)内の結合性が向上した!この結合力の向上は読書セッション後数日間続いた!みたいなデータを得られていたりとか。この効果は小説や物語を読んだときに顕著っぽいってところは、科学書とかノンフィクション好きにとってはちょっと残念ですが、時折物語にのめりこんで脳のトレーニングをしておきたいところっすねー。

認知症予防

歳をとってからもアクティブな脳を保つためにも読書は必須!ってのも触れておくべきところでしょう。米国のNational Institute on Agingなんかも「年をとっても若々しい脳を維持したいなら本や雑誌を読むといいよ!」なんて言ってたりしますね。

実際研究を見ても、毎日本を読んだり数学の問題を解いたりしている高齢者は認知機能の低下が遅かったぞーみたいなデータは複数報告されております。中でも興味深いのがラッシュ大学医療センターの研究で、この結果は学術誌『Neurology』に掲載されてます。これは平均89歳の高齢者を対象に、亡くなるまでの平均6年間毎年記憶と思考のテストを受けてもらうと同時に、小児期、青年期、中年期、晩年期に読書を含む脳に刺激のかかる活動をどのくらい行っていたかどうかの質問票にも記入してもらったんだそう。そんで死後、参加者の脳を分析した結果、人生の早い段階から読書、執筆等の活動をしていた人は、脳のプラークや、タウタンパク質のもつれなどの認知症の人の脳に見られる痕跡が少なかったんだとか。

さらに『米国科学アカデミー紀要』に掲載された別の研究では読書やチェスを日常的に行っている高齢者は、アルツハイマー病になる可能性が2.5倍低かったぞ!みたいな結果も報告されていたりしますね。そのほか2010年の研究では、中年期または老年期までに余暇活動としての読書を始めていた人は認知症のリスクが低かったぞ!って結果になっていたりとか。

これらの研究に共通して重要なのは、読書活動は早めに始めるほど効果がデカい!ってところで、年を取る前から読書の習慣をつけておくべきでしょうね。まあ実際に直接の影響を及ぼしているのは歳をとってからの読書なんじゃない?それまでに読書活動を行っていなくても効果は分からないのでは?という指摘もあるんですけど、結局年を取ると新しい習慣を身につけにくくなり、高齢になってからの読書習慣を最も強く予測するのはそれまでに読書習慣があったか?というシンプルな要素だったってなデータもあるんで、その辺を踏まえてもやはり早めから始めておいて損はないだろうなーと。

ちなみにこの読書による脳へのポジティブな効果は主に以下の二つの仮説から説明されることが多かったりします。一つはおなじみ「認知予備能」をベースにした説明で、これについてScarmeas先生は「生得的な知性だけでなく、人生経験の側面も、一連のスキルやレパートリーという形で『予備力』を供給することで、ある人は他の人よりも進行する認知症の病態にうまく対処できるかもしれない」って説明してますね。要するに読書みたいな複雑で刺激的な体験を通して、より「効率的」な認知ネットワークが構築、神経細胞の構造と脳機能が強化されることで、神経変性や認知機能低下に対する保護効果をもたらしてくれるのではないか、と。もう一つは「use it or lose it仮説」と呼ばれていて、認知予備能からの説明とは逆に、必要量より刺激が少ないせいで認知機能を維持できなくなってるのでは?って考え方っすね。さらに以下で紹介するように、読書による人間関係の強化、ストレスの低下等も関わってるんでは?って考えも有力で、まあ一意には定まらんのやろなーとは思いますが、とにかく認知をクリアに保つためにも読書は続けておきたいものだなーと。

共感力ブースト

こちらも認知の問題で、上記と同じ理論で説明できる(かも?)なメリットとして「読書で他人の感情や考えを正しく理解する能力も高まるぞー」って証拠が出てたりします。「心の理論」ってやつですな。

こちらは想像つきやすいかもですが、ある研究では、ノンフィクション、大衆小説、文学小説を読んだ後の反応についてテストしたところ、共感能力アップの効果は特に文学小説を読んだ後で特に顕著に確認されたらしい。これは、文芸小説は登場人物の心理や人間関係を深く掘り下げているからだと考えられてまして、そりゃわかりやすいなーって感じますわな。

さらに単なる共感能力だけでなく、読書は社会的知覚、感情的知性も同様に鍛えられることが示されてまして、いずれも適切な社会的関係を築き、維持するために必要な要素なんで、なかなかうれしいポイントっすね。考えてみると、読書家というと孤独なイメージがありますけど、読書という行為は自分とは異なる視点の人々をよりよく理解するための心強い架け橋になってくれるのだってわけですねー。いわゆる陽キャは人と交流する機会は多いけどその一回一回で相手に対する理解度はかなり低いって話とリンクしてきますな。

あと、英国最大の読書慈善団体のブックトラストが英国の成人1500人を対象に行った調査では「定期的に本を読む人は人生に高い満足感を感じ、幸福感が高く、自分の人生に高い価値を感じている」って結果が出ていたりして、これも人間関係の改善が一翼を担ってるのかなーなんて感じましたねぇ。

ストレス軽減

続いては「読書でストレスが軽くなるぞ!」というお話。もちろん、日々の生活でストレスを完全になくすことは不可能ですけど、ストレスを軽減し、深刻な問題になるのを食い止めるためにできることはいくつもあって、その一つが読書!なんじゃあないか、と。まあ読書自体がストレスだ!って感じる気持ちもわかりますけど、そのストレスを乗り越えた後のメンタルへのメリットはかなりデカいんで、読書自体の(比較的小さい)ストレスに立ち向かってみる価値は十分あるのではないかと。

実際の研究例をいくつかチェックしてみると、

- イギリスのサセックス大学が2009年に行った研究によると、新聞であれ本であれ、たった6分の読書は音楽を聴いたり散歩に出かけたりするよりも、心拍数を低下させ、筋肉の緊張をほぐし、ストレスレベルを68%も下げる効果があった

- リバプール大学の調査では、成人の38%が読書を "究極のストレス解消法 "と認識していることを発見した

- 米国の厳しい健康プログラムに参加している学生を対象にした研究では、30分間の読書をすることでヨガやユーモアと同じくらい血圧、心拍数、心理的苦痛の感情を低下させた

- イギリスの代表的なサンプルから4,000人以上を対象とした2015年の研究では、定期的に読書をしている人は、読書をしていない人に比べてストレスや抑うつの感情が少なかった。また、読書は、テレビを見たり、「技術集約的」な活動をしたりするのに比べて、より強いリラックス感を引き起こすことがわかった。さらに、定期的に本を読む人は、自尊心が高く、困難な状況に対処する能力が高かった

みたいなデータが大量に報告されてますね。サセックス大学のデイビッド・ルイス博士によると、

どのような本を読もうが関係なく、夢中になれる本に没頭することで、日常世界の心配事やストレスから逃れ、著者の想像力の世界をしばらく探索することができる。

これは単なる気晴らしではなく、印刷されたページに書かれた言葉があなたの創造力を刺激し、本質的に意識の変容状態に入らせるので、想像力を積極的に働かせることになる。

とのことで、テレビみたいにただ左耳から入って右耳から出ていく、みたいな受動的な感じではなく、「自ら」本の世界を「探検する」という行為がストレスを軽減する上でかなり強力な働きをしてくれるのだ、と。まあストレス対策の武器は多く持っているほどグレートなんで(数が多いという認識それ自体がストトレスを低下させる)すべてのストレスに読書で立ち向かおうとするのはおすすめしませんが、一つの選択肢として常備しておくのはありかと(ストレス解消法は過去に『ストレス対策大全』でまとめてるので、よろしければそちらもご参照くださいませー)。

読書で長生き

ストレスが、人間の病気や疾患の約60%を引き起こしている!ってデータは過去にもお伝えしている通り。特に脳卒中や心臓病のリスクで見てもそれぞれ50%、40%くらいがストレスによってブーストされてるって推定されてるんですよね。となるとストレスが低下すれば身体的にも健康メリットがあるのでは?と考えられるのは当然の流れでしょう。実際、例えば118,410人の参加者からなるデンマークの大規模な集団ベースコホート研究なんかでは、疾患の状態とは無関係に、ストレスレベルが高くなるにつれて死亡率が上昇する!ことが示されてたりしますね。

さらに認知の低下が寿命と関連することも明らかで、社会人口統計学的および健康関連の共変量でコントロールしても、重度・軽度関わらず認知障害は、その後の死亡率を強く予測したぞ!という米国のコホート研究とか、60歳以上の高齢者において、認知機能の低下は心血管疾患、脳卒中、呼吸器疾患による死亡リスクの増加と関連していた(逆因果の可能性は排除されている)という英国の研究があったりするんですよ。

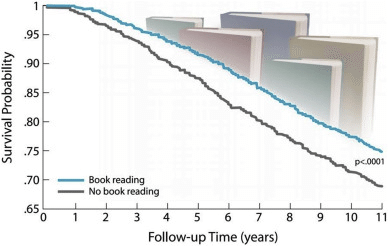

さらに読書自体と死亡リスクを評価した研究もあって、3,655人に対して「先週本を読むのに何時間費やしましたか?」と尋ねた後平均9.49年くらい追跡して、死亡率との比較を行った結果、

- 本を読んでいる人は死亡リスクが20%低かった(下図)。そしてこの効果は新聞や雑誌より本を読んでいる場合に顕著だった

- この効果はベースラインの認知を調整しても確認され、性別、健康状態、収入、学歴にもよらず読書の長生き効果が確認できた

だったそう。この研究を行ったチームは、本の種類とか電子書籍とかによっても効果は違うかもなーとか考察していたりして、謎はまだ多く残ってますけど、「本を読めば読むほど本を読める時間が増える」というトートロジー的な感じは個人的にとても好みっすね。

読書家は経済的に成功する

最後におまけ的な効果を一つ紹介しておきましょう。それは「本を読んでいる人ほど成功者になれる確率が高いのでは!?」というお話。

すべての読書家がリーダーであるとは限らないが、すべてのリーダーは読書家である。

なんて表現を聞いたことがある人もいるかもしれません。実際、米国でおこなわれたある研究によると、積極的に読書を行っている人は、読書にほとんどあるいはまったく時間を費やさない人に比べ、最大5倍の収入を得る可能性がある!みたいな結果を導き出してたりします。さらに世界で最も裕福な人たちを調査したところ、共通している唯一の特徴は「読書をしていること」だった!なんてデータもあったりとか。これは英国での調査でも同様に確認されておりまして、この調査でも社会経済的に高いグループに属する人ほど平均的な読書時間が長かったみたい。

「お金を稼ぐのに必死で読書なんてしてる暇はないぜ!」って気持ちも確かにわかりますけど、上述の通り、読書によって社会性、コミュニケーション能力、批判的思考力、問題解決力、集中力エトセトラエトセトラが同時に鍛えられると考えれば、読書が成功への近道を提供してくれるのだ!ってのもうなずけるのではないでしょうか。

この傾向は具体的な歴史的リーダーを見てもわかりやすくて、例えば、ビル・ゲイツ、オプラ・ウィンフリー、イーロン・マスクなんかはかなり熱心な読書家であることが知られてますね。ほかにも調べてみればいくらでも読書家の金持ちは見つけられるでしょう。イーロン・マスクが本を読んでロケットの作り方を学び、1日に10時間以上もSF小説を読んでいた、なんて話は聞いたことがある人も多いかもしれませんな。

おまけ:読書習慣を構築する3つのコツ

ここまで読んでくれたあなたが少しでも「読書してみようかなー」と思ってくれてればとてもうれしいですが、そうは言っても突発的な気持ちだけで新たな習慣を構築・継続するのは至難の業。そこで最後におまけとして『月と六ペンス』でおなじみの作家サマセット・モーム氏が提案する「読書習慣を構築する3つのコツ」を紹介して終わりにしましょう。「読書習慣の作り方」なんてトピックはいろんなところで語りつくされてますけど、その中でもモームさんの提案は割とシンプルで実践しやすいなーと感じたので。

1. 楽しめる本を選ぶ:

ビジネス書が苦手なら、職場でみんなが話題にしているビジネス書を読もうとするのは忘れよう。読書なら何でもありだ。SFが好き?短い詩?歴史?そうだ、マンガだっていい。あなたの興味と想像力をかき立てるものなら、何でもいいのだ。

2. 毎日1ページずつ読む:

多くの人が、1日10ページ読むようにと言う。それはでたらめで、続けるのはとても難しい。その代わりに、1ページだけ読もうと決心してみよう。その1日1ページを読まなければ、寝ることはできない。もっと読みたくなったら、それは素晴らしいことだが、自分との約束は、毎日1ページずつ読むことだけだ。

3. 読書の時間と場所を決める

寝る前でもいいし、ベッドの中でもいい。朝の通勤途中でもいい。ジムの帰り道でもいい。時間と場所を決めておくことで、習慣づけに役立つ。気が散らないようにして、本に没頭しよう。

今度ちょっと時間ができたら、SNSをスクロールする代わりに本を手に取ることを考えてみてほしい。読書には多くの利点があり、あなたの脳はあなたに感謝するでしょう。