「傾聴が大事!」って話は、もはや耳タコでしょう。自己啓発書を開けば必ず出てくるし、上司や先輩からも「人の話をちゃんと聞け!」なんて言われ、正直、「またその話かよ…」とうんざりしてる人も少なくないんじゃないでしょうか。

しかし、なぜこれほどまでに「傾聴」が重要だと言われ続けるのか。それはもう、「シンプルにメリットがデカすぎるから」ってことに収束するのではないかとおもいます 。プライベートな関係が深まるのはもちろん、ビジネスの世界でも、従業員が「この会社は私たちの声を聞いてくれる」って感じると、職場の士気やエンゲージメントが爆上がりして、結果的にパフォーマンスまで改善するってことが、数多くの研究で示されているんですよね。

…と、ここまではよくある話。しかし、今回は「傾聴」についてより深堀して考えてみましょう。実際、最近の研究によると、ほとんどの人が「傾聴」というものを根本的に勘違いしている可能性が高い、という事実が明らかになってきてるんですよ。ほとんどの大人は自分の運転スキルを「平均以上」だと思ってる!という平均以上効果は有名ですが、傾聴スキルもまったく同じで、多くの人が自分の傾聴は結構イケてるって思っている。しかし、その「イケてる」の中身が、どうやら本質とは全然違ってる可能性が高いかもしれないみたいなんですよね。

おそらく、あなたが「聞き上手」と聞いてイメージするのは、こんな感じじゃないでしょうか?

- 相手が話している間は、とにかく相手の話を遮らずに徹底的に聞く

- 「うん、うん」「なるほど」と相槌を打ったり、神妙な顔つきで頷いたりして、「聞いてるよ」アピールをする

- 最後に、「つまり、あなたが言いたいのは〇〇ってことですね?」と、相手の言葉を繰り返して確認する(オウム返し)

実際、私自身も昔はこれが傾聴のゴールデンルールだと思って実践していましたが、Zenger/Folkman社が行った大規模な研究では、この常識をひっくり返してたりするんですよ。

この研究では、マネージャー向けのコーチング開発プログラムに参加した3,492人ものデータを分析。本人の自己評価に加えて、同僚や部下など周囲からの360度評価を使って、「本当に聞き上手な人」が誰なのかを客観的に割り出しています。その上で、評価がトップ5%の「神リスナー」たちと、その他大勢の「平均的リスナー」の行動を比較したんだそう。

で、その結果として、「本物の聞き上手」がやっていることが浮き彫りにされておりまして、

- まず、本物の聞き上手は、ただ黙って話を聞いてるだけじゃなかった。むしろ、会話のなかで、的確な「質問」を投げかけていた。それは、相手を問い詰めるような尋問じゃなくて、「それって、こういうこと?」「もし〇〇だとしたら、どうなるだろう?」みたいに、相手自身も気づいていなかった視点や発見を促すような、建設的な問いかけが多かった。鋭い質問が飛んでくることで、話し手は「ああ、この人は僕の話を深く理解した上で、さらに先を考えてくれてるんだ」って伝わっていた

- 次に、神リスナーとの会話は、話し手の自尊心を高める「ポジティブな体験」になっていた。彼らは、話し相手が安心して、むしろ「話してよかった!」と思えるような安全な場を作るのがめちゃくちゃ上手かった。たとえ意見が食い違うような気まずい話題でも、「この人になら本音で話せる」と思わせる雰囲気を作り出していた。単に話を聞くだけじゃなくて、相手に自信を与え、支えられている感覚を抱かせることができるのが神リスナーの特徴だった

- 良い聞き手は「協力的な対話」がデキる人だと見なされていた。つまり、神リスナーとの会話では、お互いが会話を勝ち負けのゲームだと捉えてなかった。ダメな聞き手は、相手の話の矛盾点や間違いを探すためだけに耳を傾け、相手が黙った瞬間に「はい論破!」とばかりに反論を用意してる。本物の聞き上手は、たとえ相手の意見に反対する時でさえ、「この人は議論に勝ちたいんじゃなくて、本気で私を助けようとしてくれてる」と相手に感じさせることができていた。フィードバックが一方通行じゃなく、双方向でスムーズに流れるという、協力的な姿勢が、信頼の土台になっていた

- (個人的にはこれが一番の驚きだったんですが、)良い聞き手は、ためらわずに「提案」をする傾向があった。データによれば、提案そのものが悪なんじゃない、ってこと。問題は、提案の「スキル」と「タイミング」。会話の最初から最後まで地蔵のように黙ってたヤツが、いきなり「こうすればいいじゃん」とか言い出しても、「お前に何がわかるんだ!」ってなるだけ。しかし、ここまで説明してきたような信頼関係を築いた上で、相手が受け入れやすい形でそっと選択肢を提示できるなら、それはむしろ歓迎される模様

要するに、巷で思われてる「良い聞き手=スポンジ」理論は間違いで、本当の良い聞き手は「トランポリン」みたいなもんだった、ということっすね。相手の言葉やエネルギーをただ吸収するんじゃなくて、それを受け止めて、増幅させ、より高く跳ね返してあげる。受動的じゃなく、能動的に相手をサポートすることが大事、と。結果的に、話し手はトランポリンで跳ねるみたいに、どんどんエネルギーが湧いてきて、思考がクリアになっていくわけですな。

とはいえ、これだけ聞いて、「なるほど、トランポリンになればいいのね!」、と解決するほど単純じゃないのが難しいところ。言うは易く行うは難し、ってことで、この「トランポリン・リスニング」を実践するのが、なかなか一筋なわじゃいかないわけです。

その理由は簡単で、シンプルにめちゃくちゃ疲れるから。

そもそも「聞く」という行為は、単に耳から音を入れるだけの自動的な作業じゃありません(当然ですけど)。共感や忍耐、そして聞いた内容を瞬時に処理して応答する能力が求められる、超・意図的な活動なんですな。特に、相手の話が複雑だったり、感情的だったりすればなおさらで、相手の怒りや悲しみ、不安といったネガティブな感情の濁流をまともに受け止めながら、冷静にトランポリン役を演じるなんて、とんでもない精神的エネルギーを消耗するわけです。

最近の研究では、この現象を「リスニングパラドックス」なんて呼んだりします。話し手は、自分の気持ちを理解し、受け止めてほしいと切に願う。特に、悩みが深いときほどその欲求は強くなる。しかし、聞き手にとっては、そういう感情的な話を聞くことこそが、最も認知的に、そして感情的にコストのかかる行為なんですよね。

つまり、話し手が「聞いてほしい!」と最も思う瞬間は、聞き手が「聞くのが一番しんどい…」と感じる瞬間と、見事に一致してしまう。この「絶望的なすれ違い」こそが、傾聴が失敗する最大の理由の一つなんですよね。だから私たちは、つい楽な方に流れて、相槌マシンになったり、集中力を切らしてしまったりするわけです。

と、まあここまで聞くと「じゃあ、コミュニケーション能力が高い、いわゆる『陽キャ』が聞き上手なんじゃないの?」って思うかもしれません。しかし、ここにもう一つ、面白いどんでん返しがあるんですよ。

スタンフォード大学とハーバード大学の研究チームが発表した論文では、6つの研究、合計2,456人ものデータを分析した結果、

- 人々は外向的な人のことを「聞き下手」だと判断する傾向がある

ってことががわかったらしい。外交的で、誰とでもすぐ打ち解けられる人こそ、聞き上手だと思いきや、現実は逆。なぜなら、彼らは「自分が話したい」「注目されたい」という欲求が強いと見なされがちで、会話を自分中心に進めようとするんじゃないか、と勘ぐられてしまうみたいなんですよ。さらに、そのエネルギッシュな振る舞いが、どこか「演じている」ように見えてしまい、「この人、本当に心から聞いてるんじゃなくて、ただ『聞き上手なフリ』をしてるだけじゃないか?」という不信感につながる可能性があるのでは?なんて考えられております。

これは、本ニュースレターの読者に多いであろう、内向型の人たちにとっては、朗報なんじゃないかと。あなたがもし「自分は口下手で、パーティーみたいな場所は苦手だ…」と感じているタイプなら、それこそが「聞き上手」になるための最強のポテンシャルを秘めているかもしれません。あなたの「静けさ」や「慎重さ」は、相手に「この人は僕の話をじっくり聞いてくれるに違いない」という安心感を与える、最高の武器になり得るはず。

▼ 参考

ってことで、前置きが長くなりましたが、今回の記事では、この「聞き上手」のスキルセットと、無意識に陥りがちな罠について、解説していければと。仕事でも、友人関係でも、恋愛関係でも、何らか参考にしていただければ幸いです。

本ニュースレターでは、徹底的に調べあげたエビデンスをベースに「より信頼でき、真に価値ある情報」をレポートし、ゴミがあふれるネット上においてキラリと光る質の高いコンテンツをお届けすることを目指しています。あなたの人生を彩るヒントとしてご活用いただければ幸いです。

テクニックの前に「目的地」を決めるべし!傾聴の6つのレベルとは

書店の傾聴本を眺めているといろんな「テクニック」が紹介されていますが、個人的には、具体的なテクニックに走る前に、まずはその会話における「傾聴の目標レベル」を決めることが大事なんじゃないかなーと思ってたりします。

考えてみりゃ当たり前なんですが、すべての会話でMAXの集中力とスキルを発揮する必要なんてないわけです。同僚との5分間の雑談と、部下がキャリアの悩みを打ち明けてくる1時間の面談とでは、求められる「聞き方」がまったく違う。これを意識せずに、いつでも同じように「ふむふむ、なるほど」と相槌を打っているだけだから、「あの人、話聞いてるようで聞いてないよね」なんて陰口を叩かれるハメになるわけです。

この点、ハーバード・ビジネス・レビューに掲載されていた論文によると、傾聴には、大きく分けて6つのレベルがあるとされています。

- レベル1:安全な場を作る

すべての基本。相手が「ここでは何を話しても大丈夫だ」と感じられる環境を作る。難しい話、感情的な話、複雑な問題…どんなテーマであれ、話し手が安心して心を開けるような「聖域」を提供できるか。これができないと、何も始まらない - レベル2:邪魔モノを排除し、集中する

(これもできてない人が多すぎるんですが)スマホをいじりながら、PCのメールをチラ見しながら話を聞くなんてのは論外。物理的に邪魔なものを片付けて、相手に体を向け、ちゃんと視線を合わせる。これだけで、相手に伝わる「本気度」は天と地ほど変わる。実際、「聞いているフリ」をするだけでも、聞き手自身の態度や内面的な感情に影響が出て、結果的に本当に聞き上手になる、なんて研究結果もあったりする。形から入るってのは、案外馬鹿にできない - レベル3:話の「実質」を理解しようと努める

このレベルでようやく、相手が何を言っているのか、そのアイデアや情報を正確に捉えようとするフェーズに入る。スポンジでいうところの「吸収」のパート。相手のアイデアを正確に把握し、質問を投げかけ、自分の言葉で要約して「この理解で合ってますか?」と確認するなど - レベル4:言葉にならないサインを「目で」聞く

コミュニケーションの8割は非言語情報で伝わる、なんて話を聞いたことがある人もおられるはず。顔の表情、汗、呼吸の速さ、ジェスチャー、姿勢など、言葉の裏にある無数のサインを読み取るのがこのレベル。「グレートリスナー」は、耳だけでなく「目」でも聞いている。例えば、相手が口では「大丈夫です」と言っていても、その目が泳いでいたり、肩がこわばっていたりしたら、そこには何か隠されたメッセージがあるはず - レベル5:感情に寄り添い、共感する

相手がその話題についてどう感じているのか、その感情を理解し、認め、寄り添うレベル。ここで重要なのは、ジャッジしないこと。たとえ相手の意見に賛成できなくても、「あなたがそう感じるのは、もっともなことだ」とその感情自体は肯定する。このサポートがあることで、話し手はさらに深く自分を掘り下げていくことができる - Level 6:新たな視点を提供し、相手を「跳ねさせる」

上述の「トランポリン」のレベル。相手が持っている固定観念や思い込みに、うまく揺さぶりをかけるような質問を投げかけ、問題や状況をまったく新しい角度から見れるように手助けする。時には、聞き手自身の考えやアイデアを投げ込むこともある。ただし、ここで絶対にやっちゃいけないのが会話のハイジャック。気づいたら自分の話ばっかりしてた…なんてのは最悪のパターン。あくまで主役は話し手、あなたは最高の壁打ち相手に徹するべし

この6つのレベルは、それぞれが積み重なってできています。もしあなたが誰かに「君は人の話を聞かずに、すぐ解決策ばっかり提案するよね」なんて批判されたとしたら、それはレベル6でコケてるように見えて、実はその手前のレベル2(集中)やレベル5(共感)が疎かになっているせいかもしれません。いきなり高みを目指すんじゃなく、まずは今の自分に足りないレベルはどこなのか、自己分析してみるところから始めるのがいいんじゃないかなーと思いますね。

▼ おすすめ本

で、結局「何」をすりゃいいの?聞き上手の具体的なアクションリスト

さて、傾聴の「目的地」が定まったところで、いよいよ具体的な「アクション」の話に入っていきましょう。頷きや相槌みたいな小手先のテクニックじゃない、もっと本質的で効果のある行動とは何なのか?ってとこですね。

この問いに、おありがたい答えを提示してくれたのが、ルイジアナ州立大学の研究チームが『International Journal of Listening』で発表した論文です。

研究チームは、「聞き上手とは何か?」を解明するために、まず「コミュニケーション能力の高い人をきいて、どんな特徴を思い浮かべるか?」という、もっと広い問いからスタート。その後352人の学生に、初対面の相手を「コミュ力が高い」と感じた時の特徴や行動を自由に挙げてもらい、次にそれらの特徴が「聞き上手さ」とどれくらい関係しているかを評価してもらったらしい。

その結果、聞き上手な人の特徴として13のカテゴリーと、それに紐づく19の具体的な行動がリストアップされてます。研究チームはさらに追加の実験も行って、どの行動が「聞き上手」という印象に最も強く結びつくのかを徹底的に調査してたりもします。

で、結果として何が分かったかといえば、

- 「聞き上手」の印象を決定づけるのは、頷きや視線といった非言語的な行動よりも、質問に答えたり、話題を広げたりといった「言語的な応答」の方だった!

だったらしい。私たちはつい、真剣な顔で頷いたり(ヘッドノッド)、相手の目を見つめたり(アイコンタクト)、「うんうん」と相槌を打ったり(バックチャネリング)といった「やってる感」を出すための非言語テクニックに走りがちですが、この研究によれば、そういった行動の重要度は、一般に考えられているよりずっと低いかもしれないってわけですな。むしろ、相手の話の内容に的確に反応し、会話を前に進める「言葉のやり取り」そのもののほうが、聞き上手さの核である、と。まさに「トランポリン」の本質ですねぇ。

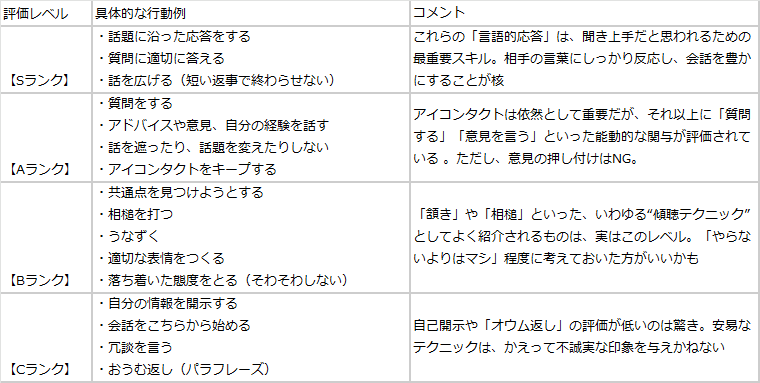

じゃあ具体的に、どんな行動が有効で、どんな行動がそうでもないのか。論文で特定されている具体的な行動を、私なりに整理してみました。

要するに、「聞き上手」とは、小手先のテクニックを駆使して「聞いてますよ感」を演出する俳優のことじゃない。そうではなく、相手の言葉というボールをしっかり受け止め、的確な言葉で打ち返し、時には自分のボールも投げ込むことで、会話というラリーを面白くしてくれる最高のパートナー、というイメージですね。

もちろん、この研究でも指摘されているように、どの行動が重要だと感じるかには大きな個人差があります。ある人にとっては最高の応答が、別の人にとっては不快な口出しになることだってあるでしょう。

だからこそ、冒頭で述べた「傾聴のレベル設定」が活きてくるのだと思います。相手との関係性や会話の目的に合わせて、これらの行動を柔軟に使い分けていく。それこそが、私たちが目指すべき「聞き上手」の姿なんじゃないかなー、なんて思ってたりしますね。

▼ 参考

- 【第一印象の科学】真実で逆転可能?いつまで持続する?1枚の写真で性格わかる?SNSとリアルで印象どう違う?etc...

- 【第一印象の科学②】第一印象を決める顔の特徴、好感度ギャップ、第一印象が機能しない場面、第一印象を一瞬で見抜く法etc.

あなたの傾聴が「ただの自己満」で終わる、5つの致命的な罠

以上で、理論はわかった。やるべきこともリストアップした。じゃあ、これで明日から誰もが聞き上手になれるのか?

…と言われれば、答えは「ノー」です。

なぜなら、私たちの前には、どんなに善意に満ちた聞き手でさえも簡単にはまってしまう、根深い「罠」が待ち構えているから。これは単なるスキル不足の話ではなくて、私たちの認知のクセや、感情の波、組織の力学が生み出す、もっと厄介な問題なんですな。

ってことで、最後に、私たちが無意識のうちに陥ってしまう罠を5つほどご紹介できればと思います。自分がどの罠にはまりやすいかを知るだけでも、あなたの傾聴スキルは劇的に向上するはずです。

罠1:性急さ(Haste)- とにかく早く終わらせたい「タイパ病」

現代社会に生きる私たちは、常に時間に追われています。マルチタスクは当たり前、効率と生産性が神と崇められる世界。そんな中で、人の話をじっくり聞くなんてのは、正直「タイパが悪い」と感じてしまうのも無理はないかもしれません。

▼ おすすめ本

この「性急さ」の罠にハマった典型的な例が、2023年に大炎上した、家具大手ミラーノルのCEO、アンディ・オーウェン氏のケース。彼女はオンラインの全社集会で、業績不振によるボーナスカットの可能性に不安を募らせる従業員に対し、こう言い放ちました。

「ボーナスが出ないかもなんて聞くんじゃない!それより数字を達成することに集中しろ!昔の上司に言われたよ。『ピティ・シティ(哀れみの街)に立ち寄るのはいいが、住み着いちゃダメだ』ってね。だからみんな、とっととピティ・シティから出ていきな!」

この発言の動画は瞬く間に拡散され、彼女は猛烈な批判にさらされました。彼女は、長い会議の最後に時間がなく、焦って本音をぶちまけてしまった。まさに「性急さ」が引き起こした悲劇です。

ここで抑えておくべきポイントは、焦って聞くくくらいなら、聞かない方がよっぽどマシだということ。焦って行った応答は、相手に「自分は軽んじられている」「どうでもいい存在なんだ」と感じさせ、深く傷つけることになります。さらに、情報を十分に得られないまま下した決断は、さらなる問題を引き起こしかねませんからね。

この罠を避ける方法は、いたってシンプル。まずは会話のための時間を、邪魔の入らない形でしっかり確保すること。それが無理なら、明確化のための質問を使いましょう。「それって、具体的にはどういうこと?」と一言問いかけるだけで、時間を稼げると同時に、相手に「あなたの話を深く理解しようとしています」という最強のシグナルを送ることができるんで。そして何より、相手の話を遮る衝動をぐっとこらえること。あなたの仕事は、まず相手のメッセージとその意図を完全に理解すること。応答するのは、その後で十分なはずです。

罠2:自己防衛(Defensiveness)- 耳の痛い話が引き起こす「逆ギレモード」

誰だって、自分に向けられる批判やネガティブなフィードバックは聞きたくないもの。特に、それが自分の信念や決定に関わることならなおさらでしょう。カチンと来て、つい心のシャッターを下ろしたり、反論したりしてしまう。これが「自己防衛」の罠ですね。

IT企業ClearlinkのCEO、ジェームス・クラーク氏の話は、この罠の恐ろしさをよく表しています。彼は突然の出社義務化に不満を唱える従業員に対し、耳を傾けるどころか、「文句を言うやつの気が知れない」「子育て中の母親が生産的になれるのか?」などと反撃。挙句の果てには、「出社のために飼い犬を売った社員を褒め称える」という奇行に走り、大問題になってましたね。

人の心理とは面白いもので、批判にさらされると、脳は「攻撃されている!」と判断し、自動的に戦闘モードに入ってしまう。しかし、ガイ・イチャコフ先生らが示すように、

- 聞き手がオープンで共感的な姿勢を保てば、話し手の不安は和らぎ、たとえ意見が対立していても、建設的な対話が可能になる

んですよね。教訓は、カチンと来たら、まず黙れ。そして時間を稼げ。もしあなたが批判されたと感じたら、一呼吸おいて、まずは「貴重なご意見ありがとうございます」と感謝を伝えるか、「なるほど、〇〇というご懸念ですね」と相手の言葉を繰り返してみる。これだけで、衝動的な反撃を防ぎ、相手に「あなたの意見を一度受け止めましたよ」という姿勢を示すことができるはずであります。

罠3:不可視性(Invisibility)- 誰にも見えない「ステルス傾聴」

これは特に、真面目なマネージャーほど陥りやすい罠かもしれません。部下の話を聞いて、その問題を解決するために裏で一生懸命動いている。しかし、その努力が相手に全く見えていない。これが「不可視性」、つまり「やってる感ゼロ」って感じの問題ですね。

これについては、1992年のアメリカ大統領討論会で、現職だったブッシュ(父)大統領が、国民からの質問の直前にチラッと腕時計を見た瞬間は、この罠を象徴するシーンとして有名。彼がどれだけ真剣に国の将来を考えていようと、あのたった一つの仕草が「ああ、この人は早く終わりたいんだな」というメッセージとして国民に伝わってしまったわけです。

傾聴は、相手に「聞いている」と認識されて初めて意味をなします。心の中でどれだけ真剣に聞いていても、それが可視化されなければ、存在しないのと同じなんですよね。

対策は、聞いていることを積極的に「見せる」こと。前の章で「非言語テクニックの評価は低い」と言いましたが、それはあくまで高等テクニックとしての話。相手を不安にさせないための最低限のマナーとして、バックチャネリング(頷き、オープンな姿勢など)は必須でしょう。これに加えて、「なるほど」「わかります」といった短い言語的な承認(バーバル・アクノレッジメント)や、「つまり、〇〇という点が心配なんですね」という要約と確認を組み合わせることで、あなたの傾聴は初めて相手に「見える」ものになります。そのためにも「物理的に意識を持っていかれるものは徹底的に排除する」についてもあらかじめ対策を打っておくのが賢明でしょうな。

罠4:疲弊(Exhaustion)- すべてを焼き尽くす「ガス欠リスニング」

これは、先に述べた「リスニングパラドックス」の核心部分。聞くという行為は、私たちの精神と肉体をゴリゴリに消耗させる、ってやつですね。

立て続けの会議の後、昼飯も食わずに部下の深刻な相談に乗る、みたいなケースが典型で、身体はそこにあっても、心はもうヘロヘロ。思考はまとまらず、気の利いた応答なんてできるはずもない。この「ガス欠状態」こそが、「疲弊」の罠ですね。

研究によれば、

- マネージャーは部下からの不満を聞きすぎると、やがて消耗しきってしまい、結果的に部下に冷たく当たってしまう傾向がある

なんてことがはっきり分かっていたりします。善意が、いつしか悪意に転じてしまう。恐ろしい話です。

この罠を避ける最善の方法は、自分を守るための「境界線」を引くこと。

「この時間は相談に乗れるけど、この時間はごめん」とカレンダーをブロックする。長時間の会話の前後では意識的に休憩を取る。そして何より、自分の限界を認める勇気を持つこと。「ごめん、今ちょっとMPが切れてて、まともな応答ができそうにない。明日、改めてしっかり時間取るから、それでもいいかな?」と正直に伝える方が、上の空で聞かれるよりよっぽど誠実でしょう。

また、傾聴の責任を一人で抱え込む必要はありません。信頼できる同僚やチームメンバーに「ちょっと助けてほしい」と頼み、聞く役割を分担する。そうやって組織全体で「傾聴の負荷」を分散させる仕組みを考えることも重要なんじゃないかと。

罠5:不作為(Inaction)- 最もタチの悪い「聞きっぱなし地獄」

そして、これが最後の、そしておそらく最も悪質な罠。話は聞いた。共感もした。でも、その後、何もしない。これが「不作為の罠」ってやつですね。

例えば、Googleでセクハラ問題への対応の遅れが、2万人もの従業員によるストライキに発展した事件は、この罠の恐ろしさを物語っていると言えるでしょう。また、コロナ禍の看護師たちを対象とした調査では、彼らがマネージャーとの会議で何度も懸念を伝えたにもかかわらず、「何も変わらなかった」ことで、「自分たちの声は無視された」と感じ、深い無力感と不信感を抱いていたことが報告されていますね。

傾聴は、話を聞いて終わり、ではありません。「聞く」→「行動する」→「(必要なら)報告する」までがワンセット。相手は、自分の声が何らかの変化につながることを期待して、勇気を振り絞って話してくれているんで、その期待を裏切る行為は、信頼関係を根底から破壊することにつながります。

たとえ大きな変化を起こせなくても構いません。約束したことを一つでも実行に移す。もし実行できないなら、なぜできないのかを誠実に説明する。「あなたの声のおかげで、〇〇という小さな一歩を踏み出すことができました」と伝えるだけでもいい。あなたの声は無駄じゃなかった、と示すこと。それこそが、傾聴というプロセスの本当のゴール、ってところは意識しておくのがよろしいかと。

おわりに

以上、今回は「傾聴」をテーマに掘り下げてみました。

もしあなたがこの記事をここまで読んでくれたのなら、伝えたいことはとてもシンプルで、

- 聞き上手になるための道に、魔法の杖や銀の弾丸は存在しない

ということ。結局のところ、傾聴とは小手先のテクニック論ではなく、「目の前の相手に、今、自分はどこまで近づこうとしているのか?」という、覚悟と選択の問題に尽きるんじゃないか、と私は考えています。

相手の感情の濁流に飲み込まれそうになりながらも、必死で踏みとどまり、共感しようと努めるのか(レベル5)。自分の意見をぐっとこらえ、相手の中から新たな視点が生まれるのを、辛抱強く待ち続けるのか(レベル6)。あるいは、今日のところは「安全な場」を作ることだけに徹するのか(レベル1)。

その一つひとつの選択が、あなたの「聞き手」としての姿を形作っていきます。

私自身、この原稿を書きながら、過去の数々の失敗を思い出しては、何度も頭を抱えました。「ああ、あの時の自分は完全に『性急さ』の罠にハマってたな…」とか、「『自己防衛』モード全開で、相手を傷つけてしまったな…」とか。反省ばかりです。

しかし、それでいいんだと思います。

完璧な聞き手なんて、どこにもいません。私も、あなたも、きっとこれからも何度も失敗するでしょう。大事なのは、その失敗に気づき、自分がどの罠にハマりやすいのかを自覚し、次に活かすこと。その試行錯誤のプロセス自体が、あなたを唯一無二の「聞き手」へと育ててくれるはずです。

あなたの傾聴が、誰かの心を、そしてあなた自身の人生を、より豊かにすることを願っております。

最後に、よろしければ「♡」のクリック/タップを是非お願いいたします。また、コメントや引用などで感想いただけるともっと嬉しいです!

ではまた次回!

▼ おすすめ本

「なぜ私達は人の話を聞かないのか、それが私達に何をもたらしているのか、どうすればこの傾向を逆転させることができるのか」みたいな話。現代を生きる私達に重要な示唆を与えてくれる一冊。読了後「話す能力と聴く能力のどちらかを失うとしたら?」と問われれば選択肢は一つしか浮かばなくなるはず。

おくさん/OKUSUN🇯🇵🇨🇳 @Astella6174 pic.twitter.com/85US9lT8Mu— おくさん/OKUSUN🇯🇵🇨🇳 (@Astella6174) June 8, 2022

【仲間募集】

現在、本ニュースレター(と、それに付随するSNSアカウント)を一緒に育ててくれる仲間を探しています

というのも、私自身はこうして論文を読んで、ゴリゴリと文章を書くのは好きなんですが、いかんせんそれを多くの人に届けたり、ビジネスとして成長させたりするのが、まあビックリするほど苦手でして…。

そこで、こんな方を探しています。

- 私が書いたゴツゴツした文章を、もっと読みやすく、面白く編集してくれる方

- そして何より、より多くの人に届け、ビジネスとして成長させる戦略(マーケティングとかグロースとか、そういうカッコいいやつです)を一緒に考えてくれる方

長期的に、腰を据えてご一緒できる方だと、めちゃくちゃ嬉しいです。

もちろん作業は完全オンラインで住んでいる場所や作業する時間は一切問いません。

少しでも興味を持っていただければ、まずは【こちらのAboutページ】を読んでみていただければと。コンセプトに共感してくれた上で、もしご興味があれば、DMか、ニュースレターへの返信で、ぜひお気軽にご連絡ください。よろしくお願いします!