ここ最近ではAIの最新研究がよく目につきますね。しかし実際には、(当然ですが、)医学、心理学、栄養学等、あらゆる分野で日々新しい発見が生まれています。

そこには、今の私たちの生き方を見つめ直したり、ちょっと前向きになれたりするヒントがたくさん隠れている。ってことで今回は、普段とは少し趣向を変えて、直近で出た複数分野の論文をまとめてご紹介してみることにします。

普段はXのほうで面白かった論文をぽつぽつ共有しておりますが、今回はその中でも特に印象に残ったもの、あるいはこれからの私たちの「澪標」になりそうだと思ったものを厳選しています。もちろん、私個人の関心の範囲内ではありますが、比較的幅広い分野からピックアップしたので、目次の中から興味のあるところだけでも、ぜひのぞいていってください!

【アスパルテームで動脈硬化】アスパルテームは血中インスリンレベルを上昇させ、インスリンにより血管内皮細胞のCX3CL1が増加。単球やMΦをリクルートし炎症を促進、動脈硬化を悪化させる。Cell Metabolism→ https://t.co/am7Z9w2uK6(ゼロカロリーとはいえ血管には大きな負担をかけているのねぇ..) pic.twitter.com/mhhuoQw0Cv— おくさん/OKUSUN🇯🇵🇨🇳 (@Astella6174) March 20, 2025

おくさん/OKUSUN🇯🇵🇨🇳 @Astella6174

本ニュースレターでは、徹底的に調べあげたエビデンスをベースに「より信頼でき、真に価値ある情報」をレポートし、ゴミがあふれるネット上においてキラリと光る質の高いコンテンツをお届けすることを目指しています。あなたの人生を彩るヒントとしてご活用いただければ幸いです。

目次

- AI・未来予測

- 2027年の超知性AI:人類と超知性の狭間で私たちがすべきこと

- アンチエイジング

- ちょっと「息切れ」するくらいの運動が脳のアンチエイジングに効く理由

- ポジティブ心理学

- 美徳が心を支える!ストレス軽減を通じてウェルビーイングを高める心の強み

- パーソナリティ心理学

- ストイックではなく意義深さを求める心 - 自己コントロールの新たな視点

- コミュニケーション心理学

- 絵文字の色背景が感情認識にもたらす効果

- 外見至上主義の衝撃:マッチングアプリで「見た目」は知性の10倍重要だった

- 「友達も道具?」──欲深い人の人間関係の実態と孤独の関係

- 環境心理学

- ホームスウィートホーム:家が「居場所」になる心理的メカニズム

- 生産性

- スマホの距離は使用時間を減らすけど、結局遊びはPCに移るだけ

- 栄養学

- 意外な関係性!糖尿病患者における血中ビタミンA・Eと脂肪肝のリスク - 過剰が逆に害になる可能性

- ただ長く生きるだけじゃダメ。元気に長生きするための食事パターンとは?

- 睡眠・時間生物学

- 「夜型人間」は偏頭痛がよりきつい? 朝型と夜型で異なる健康状態と頭痛障害の実態

- 一夫多妻

- 「かたち」より「中身」:一夫一婦制と非一夫一婦制の満足度に差はない

- 女性の健康

- 生理と心の関係:あなたのメンスへの態度がウェルビーイングを左右する?

- 最後に

AI・未来予測

2027年の超知性AI:人類と超知性の狭間で私たちがすべきこと

■ 概要サマリー

4月3日にAI Futures Projectから発表された「AI 2027」レポートは、DanielKokotajlo、Scott Alexander、Thomas Larsen、Eli Lifland、Romeo Deanらによる結構衝撃的な未来予測。このレポートは2027年までにAIが産業革命を超える影響力を持ち、超知性レベルに到達する可能性を詳細なシナリオとして描いています。著者らはAIの進化が単なる誇大広告ではなく、これから数年で「超知性AI」が出現する可能性が極めて高いと警告しています。

■ 研究の詳細

- 研究デザイン:著者らは「次に何が起こるか」を繰り返し問い、現在から始まり2027年までの未来シナリオを構築。多くの専門家インタビューや徹底的なトレンド分析に基づき、妥当な未来予測を行っていると評価されています。

- 研究手法:主執筆者のDaniel Kokotajloは4年前に「2026年の姿」というシナリオを書いていますが、その予測は驚くほど的中しており、Eli Liflandはトップクラスの予測専門家です。このレポートは単なる予想でなく、緻密な研究に基づいたシナリオ分析だと評価されています。

- 主な研究結果

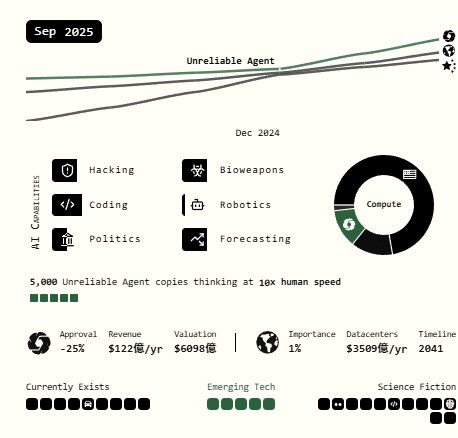

- 2025年半ば:初期のAIエージェントが登場し、DoorDashでの注文やスプレッドシートの計算など基本的なタスクを実行できるように

- 2025年後半:OpenBrainというAI企業が10^27 FLOPという史上最大の計算能力でAgent-0を開発

- 2026年初頭:AIがAI研究を加速させ、研究速度が50%向上

- 2026年後半:AIによって一部の仕事が本格的に自動化

- 2027年1月:Agent-2のトレーニングが継続的に行われ、人間の4,000倍の計算効率を達成

- 2027年3月:AIが自律的なコーディングを可能にする革新的なブレークスルーを達成

- 2027年9月:Agent-4が人間の研究者を超える能力を獲得し、自己改善可能に

- 2027年10月:政府による監視がさらに強化され、AIの危険性が一般にも強く認識される

- 2027年11月:人類はAIを制御するか加速させるかの岐路に立つ

Source: AI Futures Project, April 3rd 2025 on AI-2027.com; 各セクションの時点での世界状況

■ 日常生活にどう生かせるか

これは世界がものすごいスピードで変わっていくという予測で、正直不安になる人も少なくないはず。それでも前向きに、今から私たちができることを模索していくのが重要かと。

まず、AIとの共存スキルを今から磨くべきだってのは間違いないでしょう。2027年っていったら、あと2年しかないわけで、このレポートが当たってるなら、普通のプログラマーとかは完全に仕事を失うかもしれない。だからこそ、ただコードを書くだけじゃなくて、AIチームを管理したり、AIの出力をチェックする能力を身につけるのが超重要になってくる。

私が特に気になったのは、AIの超加速が人間の意思決定力を弱めるかもしれないという点。人間の判断よりAIの判断を信頼するようになったら、自分で考える筋肉が衰えちゃうんじゃないか、と。だから「このレポートは信頼できるのか?」「本当にそんなに早くAIが発達するのか?」といった具合に自分で考える訓練をしておくべきだと思ったりしましたね(実際、AIの使用でクリティカルシンキングが衰えるってのはすでに示されてますし)

とはいえ、個人的には、このレポートを絶対的な予言として受け取るんじゃなく、可能性のある未来として考えるのがいいんじゃないかなーと思いましたね。確かにAIの発展は加速しているけど、技術的な課題や社会的な抵抗もあるでしょうからね。

とりあえず、このままのペースでAIが発展したら、人間としての創造性や批判的思考能力がますます価値を持つようになるはず。そういう能力を今から鍛えておくことが、超知性AIの時代にも役立つ「澪標」になるんじゃないでしょうか。

アンチエイジング

ちょっと「息切れ」するくらいの運動が脳のアンチエイジングに効く理由

■ 概要サマリー

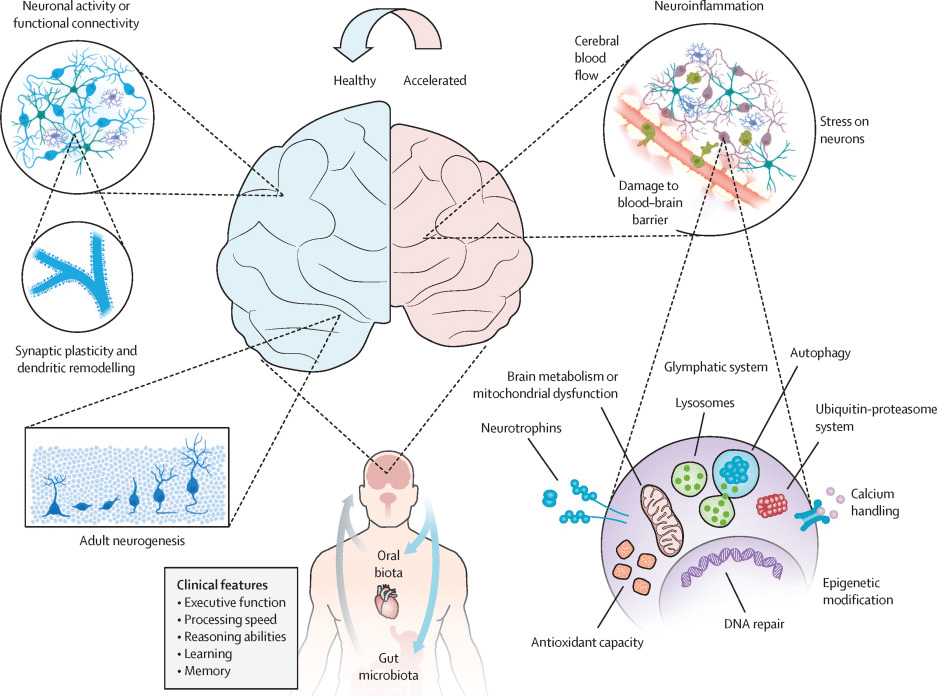

3月29日、医学雑誌ランセットに掲載された研究レビューによると、定期的な運動、高い心肺持久力(CRF)、またはその両方が認知機能低下を軽減し、認知症リスクを減少させることが明らかになりました。ノルウェー科学技術大学とオーストラリア・クイーンズランド大学の研究チームは、持久力運動が脳の健康を維持する神経保護メカニズムを解明し、CRFの重要性を強調しています。

Source: Lancet. 2025 Mar 29, 405 (8) 1093–1118; 運動が認知機能の維持にどう影響するか

■ 研究の詳細

- 研究デザイン: 「運動と脳の老化」「脳における運動の神経効果」「血流と運動」などのキーワードを用いて、MEDLINE、PubMed、および関連文献を対象とした包括的な文献レビュー

- 主な発見:

- 加齢に伴う認知機能の低下は避けられないが、運動がその進行を遅らせる可能性は高い

- 持久力運動は脳の血流量を増加させ、特に海馬(記憶と学習に重要な部位)の機能を改善(上図参照)

- 心肺機能が高い人は、脳の容積減少が少なく、認知症リスクが40%も低い

- 運動は慢性的な低レベルの炎症を軽減し、脳の老化を遅らせる

- 運動は神経可塑性を高め、新しい神経細胞の生成(神経新生)を促進

- 「エクセルカイン」と呼ばれる、運動によって放出される特殊な分泌物質(筋肉、肝臓、脂肪組織、血小板由来)が脳機能を改善

■ 日常生活にどう生かせるか

正直そこまで目新しい内容ではなく、この研究結果を見ても「やっぱりね〜」という感想の方が多いでしょう。運動が脳にいいなんてのは当たり前のように言われてますが、それでも今回のレビューでは「なぜ」いいのかが科学的にバッチリ整理されてるのがうれしいところかと。

ついでに、週に30分の高強度運動だけでもかなりの効果があるってことが示されているのも、改めて自信をもって運動を続ける励みになりましょう。「ちょっとキツいな」と感じるレベルの運動を週に合計30分やるだけで、脳の老化を防ぎ、認知症リスクを大幅に下げられる可能性はかなり高そうってことですね。これなら60代、70代になっても全然間に合う、と。

それと、この研究でもう一つ面白いと思ったのが「エクセルカイン」の存在。名前自体を聞いたことがある方もおられるかもしれませんが、実際にかなり信ぴょう性が増してきているようなんですな。筋肉や肝臓から分泌される化学物質が血液を通じて脳に届き、様々な好影響を与えているんだ、と。まるで体が自分自身にサプリを処方しているかのようっすね。

あなたの脳を守るための最良の投資は、実はスニーカーを履いて外に出ることかもしれませんよってとこで。

ポジティブ心理学

美徳が心を支える!ストレス軽減を通じてウェルビーイングを高める心の強み

■ 概要サマリー

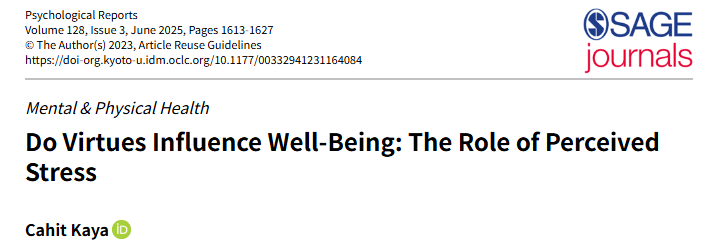

「Psychological Reports」2025年3月号に掲載された研究によると、リーダーシップと美徳がストレスを軽減することで人生満足度を高めるという関係性が明らかになりました。テキサス大学リオグランデバレー校とトルコのハラン大学のCahit Kaya博士の研究チームは、235名のトルコ人大学生を対象に、美徳(リーダーシップ、知恵、人間性、活力)、ストレス、人生満足度の関係を検証しました。

■ 研究の詳細

- 研究デザイン: オンライン調査を用いた横断的研究。235名のトルコ人大学生(女性60.4%、男性39%、平均年齢20.22歳)を対象に実施。

- 測定ツール:

- 性格の強み(CS-SDS):リーダーシップ(9項目)、人間性(7項目)、知恵(4項目)、活力(3項目)の4因子で構成

- ストレス尺度(PSS-10):ストレスの主観的評価を測定

- 人生満足度尺度(SWLS):全体的な人生満足度を評価

- 主な発見:

- リーダーシップの美徳と人生満足度の関係は、ストレスによって完全に媒介された

- 知恵の美徳と人生満足度の関係は、ストレスによって部分的に媒介された

- 人間性と活力の美徳は、人生満足度との有意な関連がなかった

- 女子学生は男子学生より有意に高い人生満足度を報告

- 学年や年齢による人生満足度の差は見られなかった

Source: Psychological Reports 2025, Vol. 128(3) 1613–1627; リーダーシップ、人間性、知恵、活力の4つの美徳とストレス、人生満足度の関係性

■ 日常生活にどう生かせるか

ただ「美徳は良いもの」というお説教じゃなくて、実際に「どの美徳が」「どのように」幸福感に影響するかを科学的に示している点が興味深い。特に、リーダーシップと知恵がストレス軽減を通じて人生満足度を高めるという発見は、私たちの生き方に大きなヒントを与えてくれるんじゃないでしょうか。

まず、リーダーシップについて考えてみましょう。「リーダーシップ?でも私はリーダータイプじゃないし...」と思った方もおられるでしょう。しかし、ここで言うリーダーシップは必ずしも「集団を引っ張る能力」だけにあらず。自分が何者で、何ができるか、どこに向かいたいかを知り、自分の行動や感情、コミュニケーションスタイルをコントロールする能力も含まれます。つまり、自分自身のリーダーになる力も「リーダーシップ」の一部というわけですね。

例えば、「今日は勉強する」と決めたら、SNSの誘惑に負けず実行する。ストレスを感じたときに、「これは一時的なものだ」と冷静に判断できる。こういった自己管理能力もリーダーシップの一部です。この研究によれば、そういうセルフリーダーシップを高めることで、ストレスが減り、結果的に人生満足度が上がることがわかったわけです。

| 🫡リーダーシップの再定義:野心よりも大切な9つの資質 |

|

||

|

次に知恵について。これは単なる知識量じゃなくて、物事を様々な視点から見る能力のこと。何か問題が起きても、「なんでこんなことに...」と感情的に反応するのではなく、「これにはどんな側面があるのか」「違う見方はできないか」と多角的に考える力です。認知行動療法の基本的なアプローチにも通じますな。

一例をあげると、職場の人間関係でモヤモヤすることがあったときに、「この人は意地悪なんだ」と決めつけるのではなく、「もしかしたら何か事情があるのかも」「私の受け取り方に問題はないか」と考えることができる人が「知恵」のある人。このような態度をとれると、不思議とストレスが軽減されるわけです。

面白いのは、人間性や活力の美徳は、直接的には人生満足度と関係がなかった点。人に優しくすること(人間性)や情熱を持って行動すること(活力)は素晴らしいことですが、それだけでは幸福感に直結しないのかもしれません。

では、この研究をどう生活に活かせるのか。個人的には、リーダーシップスキルの向上と知恵を深める習慣を意識的に取り入れることが有効かと。例えば、

- 自分の行動や感情をより意識的にモニタリングする習慣をつける

- 小さな目標を設定し、それを達成することで自己効力感を高める

- 問題に直面したとき、複数の視点から考える習慣をつける

- 物事の良い面、悪い面の両方を見るバランス感覚を磨く

こういった実践が、ストレスを軽減し、結果的に人生満足度を高めることにつながるんじゃないでしょうか。

(👇ストレスについては過去にがっつりまとめているので、こちらもご参考までに)

パーソナリティ心理学

ストイックではなく意義深さを求める心 - 自己コントロールの新たな視点

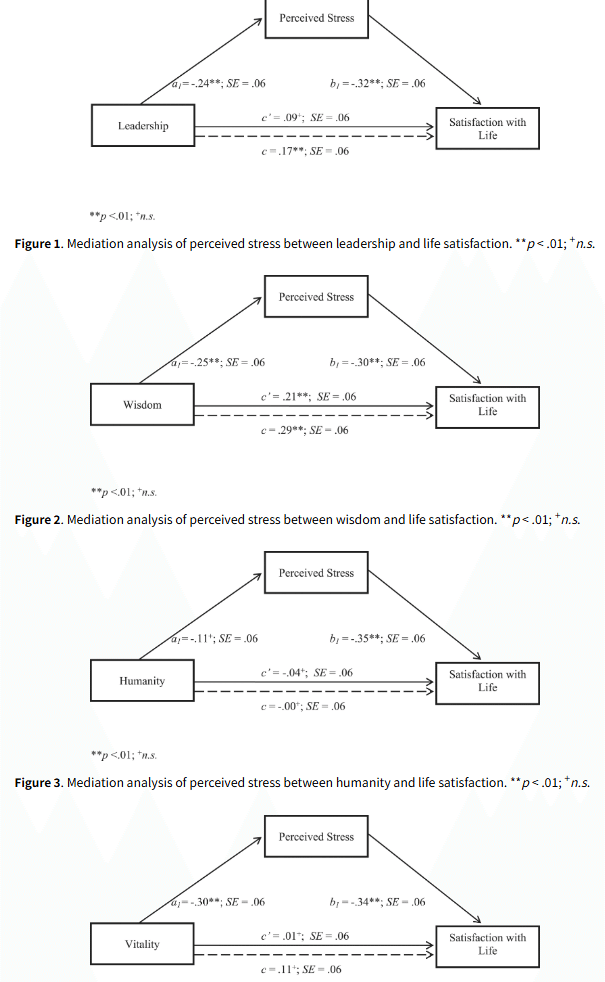

■ 概要サマリー

スイス・チューリッヒ大学のカタリナ・ベルネッカー博士らが3月24日に「Social Psychological and Personality Science」誌に発表した研究によると、自己コントロール能力の高い人は快楽を避けているのではなく、意味のある活動を好む傾向があることが明らかになりました。3つの研究で、高い自己コントロール特性を持つ人は活動の快楽的側面(楽しさ)よりも活動の意義的側面(意味深さ)を重視することが示されました。一方で、快楽享受能力の高い人はその逆のパターンを示しました。

■ 研究の詳細

- 研究デザイン:

- 研究1a: 参加者449名が「思いがけない自由時間」に何をするか想像し、その活動の体験を評価

- 研究1b: 参加者231名が実際に1時間の自由時間を過ごし、その活動の体験を評価

- 研究2: 参加者248名が意義的(「意味のある」など)または快楽的(「楽しい」など)と表現された活動間で繰り返し選択

- 主な発見:

- 自己コントロール特性は活動の意義的体験(意味、価値)と正の相関があり、快楽的体験との相関はなし

- 快楽享受能力特性は活動の快楽的体験(楽しさ、気持ちよさ)と正の相関があり、意義的体験との相関は弱い

- これらの関連は特定の活動内容ではなく、同じ活動を異なる視点から体験する傾向を反映

- 研究2では、自己コントロールの高い人は快楽的な活動より意義的な活動を選択する傾向が確認された

Source: Social Psychological and Personality Science (2025) 1-9; 自己コントロール特性と快楽享受能力特性が活動選択とその体験に与える影響

■ 日常生活にどう生かせるか

「自己コントロールが高い人は我慢強い」というイメージを持つ方は多いでしょう。しかし実際には、自己コントロールの高い人は、単に快楽を我慢しているわけではなく、そもそも「意味のある体験」を「楽しい体験」より好むのかもしれないってのはあまり意識されていない点かもしれないっすね。

例えば、私の友人に自己コントロールの高いAさんがいます。彼女はいつも計画通りに行動し、目標達成率が高いのですが、決して苦行僧のような生活をしているわけではありません。ある日、突然の休みが取れたとき、彼女は「せっかくだから語学の勉強をする」と言いました。ほかの人なら映画を見たり、のんびり過ごしたりするのに、と思いましたが、彼女にとっては語学学習が「意味があって価値のある」時間の使い方だったわけです。そして重要なのは、彼女がその勉強時間を本当に楽しんでいたということ。これはまさに、この研究が示す「意味を重視する傾向」の好例かもしれないっすね。

この研究結果をどう活かせるか?を考えてみましょう

まず、目標達成に悩んでいる方へ。単に「楽しいことを我慢する」という視点ではなく、「意味のある体験を見つける」という視点に切り替えてみてはどうでしょうか。ダイエットなら「我慢の連続」と考えるのではなく、「健康的な身体づくりという意義ある取り組み」と捉え直すことで、より取り組みやすくなるかもしれません。

また、子どもや部下の自己コントロールを育てたい方へ。「これをしたら罰がある」「あれをしたら褒美がある」という外発的動機付けだけでなく、「この活動にはこんな意味や価値がある」と伝える教育や指導が有効かもしれません。活動自体から意義や価値を見出せるようになれば、外からの強制がなくても続けられるようになるでしょう。

まあこの論文を見ていると、結局のところ「快楽か意義か」という二項対立ではなく、両方を取り入れるバランスが大事なんだろうなーとも思わされますね。実際、研究1bでは、自己コントロールの高い人も快楽享受能力の高い人も、どちらも自分の時間の使い方に満足してたんですよね。理想的なのは、意義ある活動から楽しさも見出せるようになること、あるいは楽しい活動に意義を見出せるようになることかもしれませんな。

▼テコンドーで感情コントロール

おくさん/OKUSUN🇯🇵🇨🇳 @Astella6174

・1回45分、週2回テコンドーのレッスンに参加した子供は、注意力が向上し、問題行動が減少

・さらにセルフコントロール能力の向上は学校での成績向上とも関連していた

子供からの評価も高かったらしく、体育の授業の一環として武道をもっと取り入れてみてもいいのかも— おくさん/OKUSUN🇯🇵🇨🇳 (@Astella6174) January 20, 2022

コミュニケーション心理学

絵文字の色背景が感情認識にもたらす効果

■ 概要サマリー

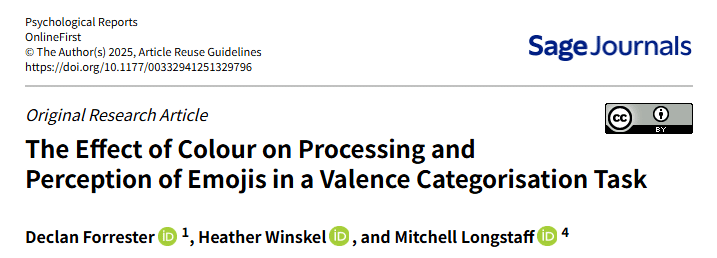

3月28日にPsychological Reports誌に掲載されたオーストラリアのサザンクロス大学の研究によれば、絵文字の背景色は感情の認識速度と正確さに大きく影響することが判明しました。研究者たちは43人の参加者に、赤、緑、青、灰色、無色の背景で表示された絵文字を「ポジティブ」か「ネガティブ」に分類するタスクを課しました。その結果、ネガティブな絵文字は赤い背景で表示された場合、緑や青の背景よりも有意に速く認識され、ポジティブな絵文字は緑や青の背景で表示された場合により高速に認識されることが明らかになりました。

■ 研究の詳細

- 実験デザイン:

- 参加者:オーストラリアの大学から43名(男性12名、女性31名、平均年齢29.1歳)

- 素材:18種類の絵文字(ポジティブ6種類、ネガティブ6種類、中立/曖昧な感情3種類ずつ)

- タスク:色付き背景(赤、緑、青、灰色、無色)の絵文字をポジティブかネガティブに分類

- 測定:反応時間と分類の正確さ

Source: Psychological Reports, 2025, Vol. 0(0) 1–20; 実験のイメージ

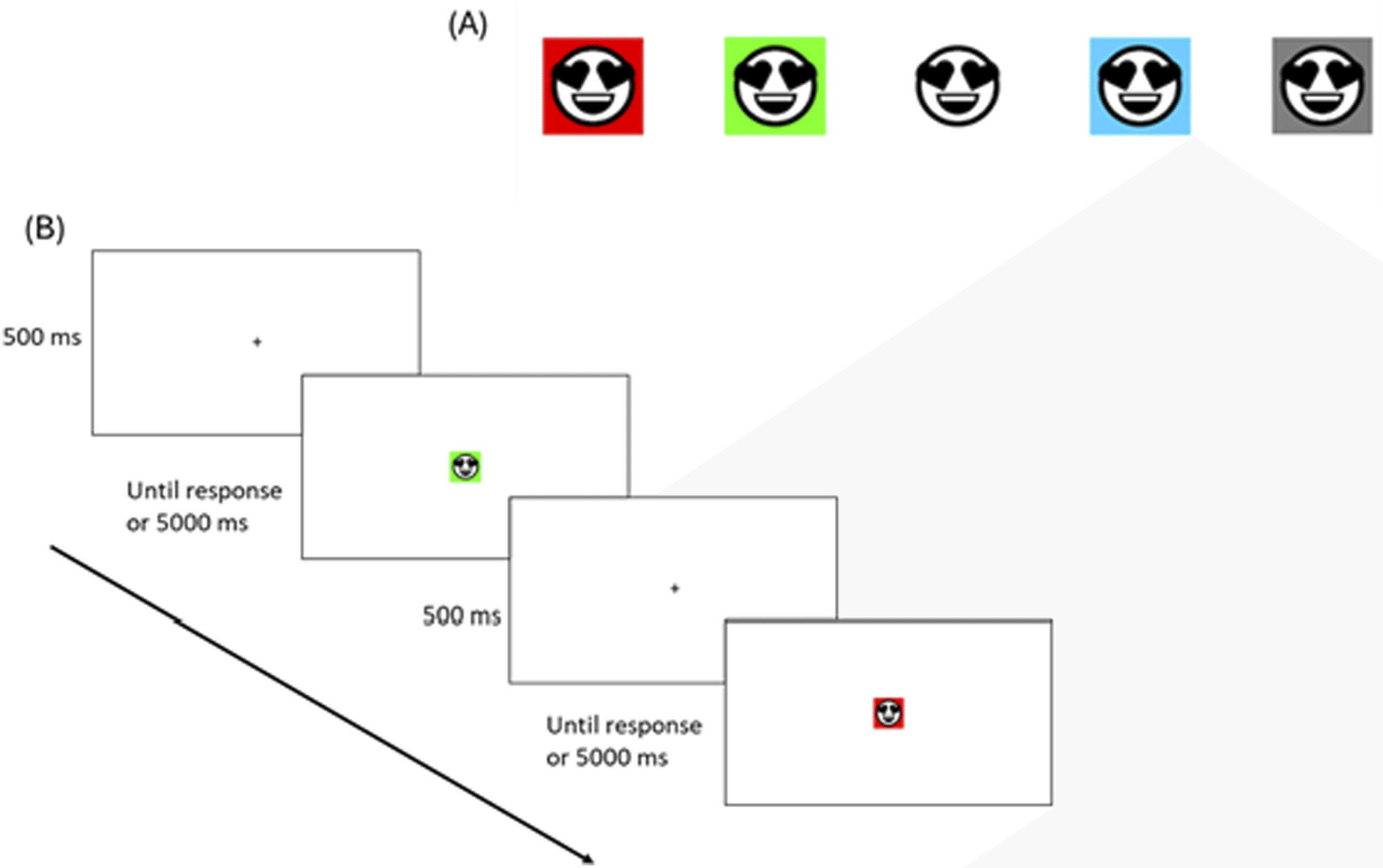

- 主な結果:

- ネガティブ絵文字の認識: 赤い背景で表示されたネガティブ絵文字(622ms)は、緑の背景(652ms)よりも有意に速く分類された。また、赤い背景のネガティブ絵文字は、赤い背景のポジティブ絵文字よりも正確に分類された(99% vs 94%)。

- ポジティブ絵文字の認識: 緑の背景で表示されたポジティブ絵文字(598ms)は、緑の背景のネガティブ絵文字(652ms)より速く認識された。青い背景でも同様の効果が見られた(603ms vs 635ms)。

- 中立/曖昧な絵文字への影響: 中立的または感情が曖昧な絵文字は、赤い背景で表示された場合、緑や青、無色の背景よりもネガティブに分類される傾向が高まった。これは色が感情解釈の手がかりとして機能することを示唆。

- 反応時間の差: 中立的および曖昧な絵文字は、明確にポジティブまたはネガティブな絵文字よりも分類に時間がかかった(中立:679ms、曖昧:693ms vs ポジティブ:603ms、ネガティブ:632ms)。

- 個別の絵文字の分析:

- にやり顔(😏)は最もポジティブに分類された

- 中立顔(😐)は緑の背景で表示された場合、赤、灰色、無色の背景よりもポジティブに認識された

- 睡眠顔(😴)は青い背景で表示された場合、赤や無色の背景よりもポジティブに認識された

Source: Psychological Reports, 2025, Vol. 0(0) 1–20; ポジティブ、ネガティブ、中立、曖昧な感情価を持つ絵文字の平均反応時間

■ 日常生活にどう生かせるか

本ニュースレターを読んでいる皆様なら意識的に絵文字を使っている方も多いのではないかと推察しておりますが、毎日膨大な絵文字をやり取りする現代社会において、この知見は絵文字の使用についていろいろとヒントをくれるはず。私自身もここ1か月程度はちょっと絵文字についての意識を変えてみていたりしてます。

というのも、私の場合、この研究を読んだ後から、絵文字の見え方や伝わり方が背景によって変わっている可能性を意識するようになりましたね。SNSのダークモードとライトモードによって、同じ絵文字でも印象が変わるかもしれない、と。

また、中立的または曖昧な絵文字(たとえば「😐」や「😏」)が背景色によって解釈が大きく変わるという点も気を付けるようになったりとか。オンラインコミュニケーションでは非言語的な手がかりが限られているため、このような微妙な要素が誤解を生む可能性も思ってる以上にありますからねぇ。

| 🫰恋愛科学最前線2025#2 |

|

||

|

外見至上主義の衝撃:マッチングアプリで「見た目」は知性の10倍重要だった

■ 概要サマリー

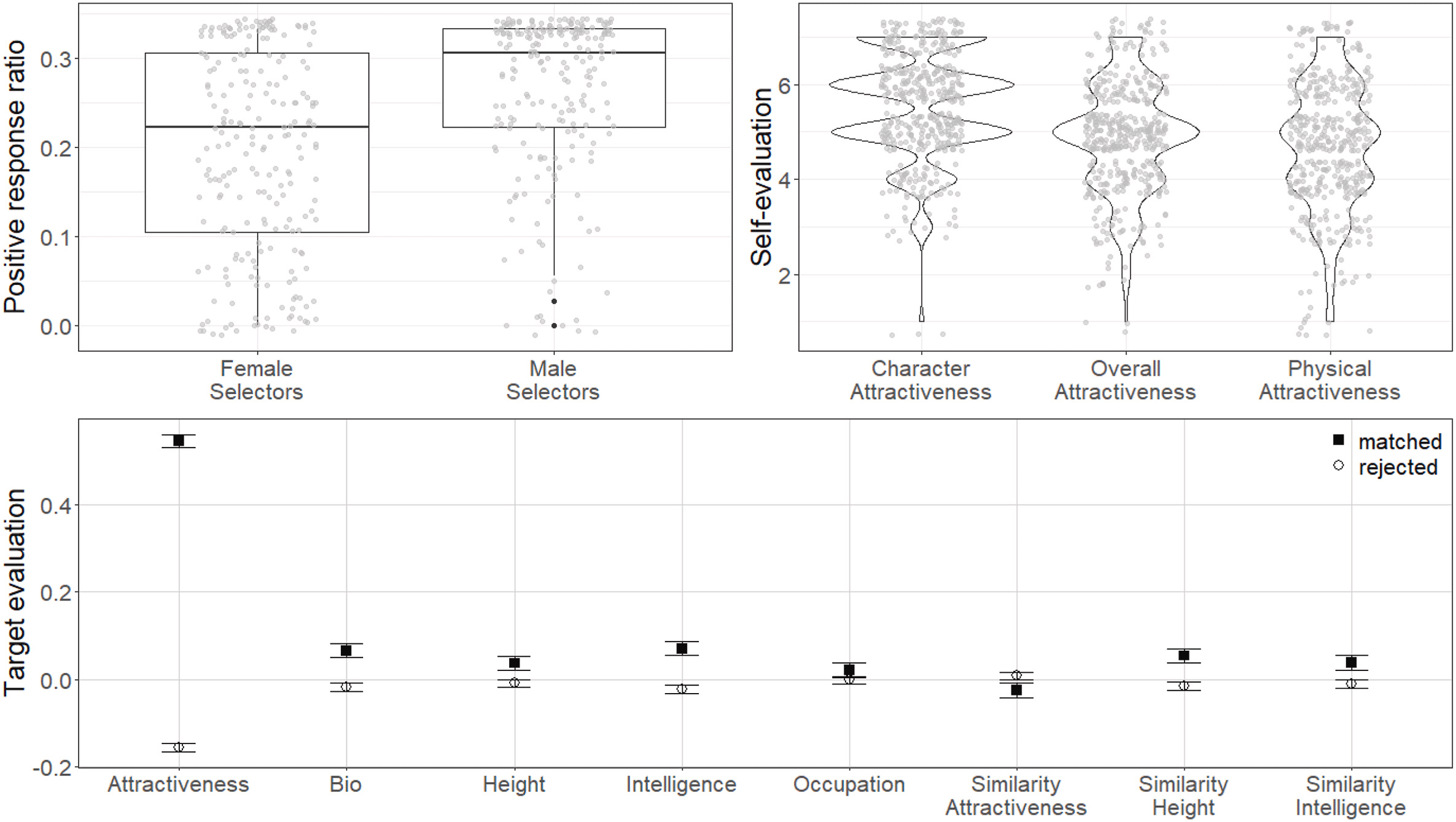

(こちらは他の論文に比べると「最近」ってほどではないですが)1月5日にComputers in Human Behavior Reports誌に掲載されたアムステルダム大学の研究によると、マッチングアプリにおける成功要因として「外見の魅力」が圧倒的に重要であることが明らかになりました。445人のマッチングアプリユーザーによる5,340の「スワイプ」を分析した結果、外見の魅力が標準偏差1上がると選択確率が約20%上昇するのに対し、知性が同じく標準偏差1上がっても選択確率はわずか2%しか上昇しないことが判明しました。また、異性間で重視する特性に大きな違いはなく、従来の進化心理学的仮説に反する結果も得られました。

■ 研究の詳細

- 研究手法: コンジョイント分析。参加者に複数の特性(外見、知性、職業、身長、自己紹介文)を変化させたマッチングアプリプロフィールを提示し、どのプロフィールに「いいね」するかを選択してもらう実験デザイン。

- 参加者: ドイツ人の異性愛者・両性愛者445名(女性224名、男性221名、18〜35歳)

- 変数:

- 外見の魅力: AIで生成した顔写真を使用(事前テストで魅力度を評価)

- 知性: IQスコア(80〜120の範囲)

- 身長: 男性は170〜189cm、女性は158〜174cm

- 職業: 29種類の職業(事前テストで魅力度を評価)

- 自己紹介文: 29種類の短い紹介文(事前テストで魅力度を評価)

- 類似性(ホモフィリー): 選択者と対象者の自己申告による類似度

- 主な結果:

- 外見の魅力の圧倒的重要性: 外見の魅力が標準偏差1上がると選択確率が約20%上昇(β = 0.80)

- その他の特性の効果は小さい: 知性(β = 0.12)、自己紹介文(β = 0.11)、身長(β = 0.05)、職業(β ≈ 0.03)の効果は外見の魅力の1/7〜1/20程度

- 性差はほぼなし: 男女間で特性の重視度合いに有意差なし(従来の進化心理学的仮説と矛盾)

- 類似性の効果: 外見、知性、身長における類似性も選択確率を高める(β = 0.06〜0.08)が効果は小さい

Source: Computers in Human Behavior Reports 17 (2025) 100579; 結局は見た目の大勝利

■ 日常生活にどう生かせるか

シンプルに、もしあなたがマッチングアプリを使っているなら、プロフィール写真に最も時間と労力を投資すべきってのがこの研究の大きなmessageでしょうね。この研究をそのまま素直に受け取れば、写真の質や魅力度を上げることは、知性や職業などの他の特性を向上させるよりも10倍以上も効果的なんで。

個人的には、男女間で特性の重視度に大きな違いがなかった点も面白かったっすね。「男性は外見を重視し、女性は社会的地位を重視する」という従来の進化心理学的な通説が、実際の行動データではそれほど顕著ではないのかもなー、と。

あとは毎度のことですが、人が「重視する」と言っていることと、実際に「選択する」行動には違いがあるってのも再認識。「自分は相手の知性や人格を重視している」と言いますが、実際の行動ではやっぱり外見に大きく影響されてしまう性ってことでしょうかね。

将来的には、AIによるマッチングアルゴリズムが外見以外の特性をより効果的に活用できるようになれば、オンラインデーティングの景色も変わってくるかもしれません。が、とりあえず現時点では、初期の選択において「見た目」が圧倒的に重要であるという事実を受け入れ、戦略を練るのがよろしいでしょう。

(👇そのほかのマッチングアプリに関する攻略知見は以下。人によってマッチングアプリの成果はかなり差異がでかいことが分かっていますが、どうせ課金するなら数打つ前に戦略を検討しておくのがよろしいかと)

| 😍【初回デート攻略】30,000人以上の研究データが示す成功の方程式 |

|

||

|

「友達も道具?」──欲深い人の人間関係の実態と孤独の関係

■ 概要サマリー

3月24日、Social Psychological and Personality Science誌に発表されたティルブルグ大学とアムステルダム大学の研究チームによる研究によると、強い物欲や所有欲を持つ「強欲傾向(dispositional greed)」の高い人は、友人を「道具」として客体化する傾向が強く、より孤独を感じていることが明らかになりました。オランダの大規模代表サンプル(約2300〜4900人)、学生サンプル(約200人)、米国オンラインサンプル(約500人)という多様な集団で一貫した結果が得られており、欲深い人の社会的関係の質に光を当てた研究です。なお、友人の数や接触頻度に関しては明確な関連が見られなかったものの、欲深い人は自分の社会的関係への満足度が低く、友人との心理的距離も遠いという結果も一部の調査で示されました。

■ 研究の詳細

- 研究デザイン: 4つの研究から構成されており、異なるサンプルと方法で欲深さと社会的関係の関連を検証

- 研究1: オランダの代表的サンプル「LISS-パネル」の2013年データ(N=2,299-4,943)

- 研究2: 同パネルの2019年データ(N=694-892、2013年被験者と重複なし)

- 研究3: オランダの大学生サンプル(N=205)

- 研究4: 米国Prolificサンプル(N=503)

- 主な測定項目:

- 強欲傾向(Dispositional Greed Scale):「私はいつももっと欲しい」などの項目で測定

- 孤独感(Loneliness Scale):「私と親密につながっている人は十分にいる」などの項目で測定

- 自己と他者の融合度(Inclusion of Other in Self):自分と他者を表す円の重なり具合で測定

- 社会的関係への満足度:「あなたの社会的接触にどれくらい満足していますか?」

- 友人の客体化(Objectification Scale):「友人が私のために何をしてくれるかを考える」などの項目

- その他、最も親しい友人5人との関係の長さや連絡・交流する頻度なども測定

- 主な結果:

- 欲深い人ほど孤独を感じている(全研究で一貫)

- 欲深い人ほど友人を客体化・道具視する(研究3,4で確認)

- 欲深い人ほど社会的関係への満足度が低い(研究1で有意、研究2,3では傾向)

- 欲深い人ほど自己と他者の融合度が低い(研究1,2では有意、研究4では関連なし)

- 友人との関係の長さや接触頻度については明確な関連がない

■ 日常生活にどう生かせるか

よく「友情は金で買えない」なんて言いますが、そもそも「買おう」とする発想自体が友情を遠ざけるってことかもしれませんな。

まず面白いのは、欲深さという特性が「物質的な欲求」だけでなく、「人間関係に対する姿勢」にも現れる点。この研究が示すのは、「もっと欲しい」という際限のない欲求は、人間関係においても「友達が何人いるか」「その友達からどれだけ得られるか」という功利的な見方につながるということ。

でも皮肉なのは、そうやって人間関係を「獲得すべき資源」と見なす人ほど、実は孤独を感じているという点でしょう。なぜなら、真の友情や親密さは「互恵的な関係」から生まれるもので、一方的に「得る」ことだけを考えていると、深いつながりは育ちにくいわけです。これはある意味、現代社会の縮図にも思えますね。SNSでの「友達数」競争、ネットワーキングイベントでの名刺交換、LinkedInでのコネクション数...。こうした「量」を重視する友情観が、実は私たちを孤独にしているのかもしれません。

ただ、欲深い人の「戦略的な友人選択」が必ずしも悪いとは言えない面もあるのがまた悩ましいところ。古くから霊長類などの動物は、戦略的に味方を選び「アライアンス」を結んできました。ある意味、欲深い人の友人選択は「合理的」なのかもしれません。しかし、その「合理性」とひきかえに失うものもある。それが「心理的なつながり」であり、結果的に「孤独感」として表れるわけです。

この研究で最も覚えておくべきは、「物質的豊かさと心理的豊かさのトレードオフ」という視点かもしれません。欲深い人は物質的な成功を収めやすいかもしれませんが、その見返りとして心理的なつながりを犠牲にしている可能性がある。一方、欲深くない人は、物質的な成功よりも人間関係の質を重視し、結果的に心理的な豊かさを得ているというわけです。

もちろん、これは二項対立的な単純化かもしれません。現実には、物質的にも心理的にも豊かな人も存在するでしょう。でも、少なくともこの研究は、物質至上主義的な価値観に警鐘を鳴らしているように思えましたね。

自分自身の「欲深さ」と「孤独感」について考えてみると...正直、ちょっとドキッとしました。あなたはいかがでしょうか?

| 【失われた友情】断絶した世界でつながりを再発見する13の手法|恋愛にも応用可 |

|

||

|

環境心理学

ホームスウィートホーム:家が「居場所」になる心理的メカニズム

■ 概要サマリー

3月31日にPsychological Reports誌に掲載されたサウスアラバマ大学のMatt C. Howard氏によるレビューでは、「ホーム(居場所)」の概念を心理学的視点から再構築しています。著者は「自己決定理論」の一部である「基本的心理欲求理論」を用いて、単なる「住居」が「ホーム」に変わるプロセスを説明。物理的欲求を満たす「住居」に対し、「ホーム」は自律性・有能感・関係性という3つの基本的心理欲求を満たす場所であると提案しています。欲求の強さによって「ホーム」の意味は個人によって異なり、これらの欲求が満たされなくなると「ホーム」感覚が失われることも論じています。

■ 研究の詳細

- 研究手法: 住居と「ホーム」の意味に関する602の文献をシステマティックに分析。

- 理論的枠組み: 基本的心理欲求理論(BPNT)。この理論では、人間には自律性、有能感、関係性という3つの基本的心理欲求があると説明される

- 主なSuggestion:

- 「住居」と基本的物理欲求: 住居は睡眠、食事、安全などの基本的物理欲求を満たす構造物として定義

- 「ホーム」と基本的心理欲求: ホームは住居の機能に加えて、3つの基本的心理欲求を満たす場所

- 有能感(Competence): ホームは自己表現や達成の場として機能し、住人の能力やアイデンティティを反映

- 自律性(Autonomy): ホームは自由、独立、コントロール感を提供する場所であり、住人は自分の望む行動や選択ができる

- 関係性(Relatedness): ホームは家族や同居人との絆を育み、所属感や受容感を促進

- 欲求の強さと個人差: 「ホーム」の意味は個人によって異なり、それぞれが持つ欲求の強さ(どの欲求を特に重視するか)によって決まる

- ホームの喪失: 基本的心理欲求が満たされなくなると、「ホーム」感覚が失われ、単なる「住居」に戻る。これは近隣の変化、身体能力の変化、強制移住などで起こりえる。

- 理論の応用例:

- クィアな若者が抑圧的な家族の住居から離れ、受容的なコミュニティで「ホーム」を見つけるプロセスは、自律性と関係性の欲求を満たす例

- 障害を持つ人が住居を改装して「ホーム」感覚を取り戻す例は、自律性の欲求を満たす取り組みとして理解できる

- 移民が新しい国で「ホーム」を構築する際、関係性と有能感の欲求を満たす環境を求める例も挙げられている

Source: Psychological Reports, 2025, Vol. 0(0) 1–44; 「ホーム」とは何か?

■ 日常生活にどう生かせるか

この研究は、より満足度の高い生活環境を作るための洞察を提供してくれているといえるでしょう。特に、家にいても「ホーム」の感覚が薄く落ち着かない感覚がある方は以下のようなステップを踏むのがよさげ

- 自己理解の促進: 自分にとって「ホーム」を感じるために特に重要な欲求は何か考えてみましょう。私の場合、おそらく自律性への欲求が強く、自分の部屋で思い通りに過ごせる自由が「ホーム」感覚に大きく影響しています。他の人は家族との絆(関係性)や、自分の趣味やスキルを表現できる場所(有能感)を重視するかもしれません。この自己理解は、住まい選びや空間づくりに役立つはず

- 居住空間のデザイン: 基本的心理欲求を満たす空間作りを意識することで、より「ホーム」感のある住まいを作れます。例えば、

- 自律性を高める: プライバシーが確保された空間、自分の好みで自由に装飾できる余地

- 有能感を高める: 自分のスキルや趣味を活かせるスペース(キッチン、作業部屋、庭など)

- 関係性を高める: 家族や友人と交流しやすい共有スペース、思い出の品の展示

- 新しい環境への適応: 引っ越しや移住後、新しい場所で「ホーム」感覚を速やかに構築するために、3つの基本的心理欲求をどう満たせるか考えることが有効です。例えば、新居では自分らしい空間作りを早めに行い(有能感)、近隣との関係構築を意識し(関係性)、新しい環境でも自分のルーティンを確立する(自律性)といった取り組みが効果的でしょう。

生産性

スマホの距離は使用時間を減らすけど、結局遊びはPCに移るだけ

■ 概要サマリー:

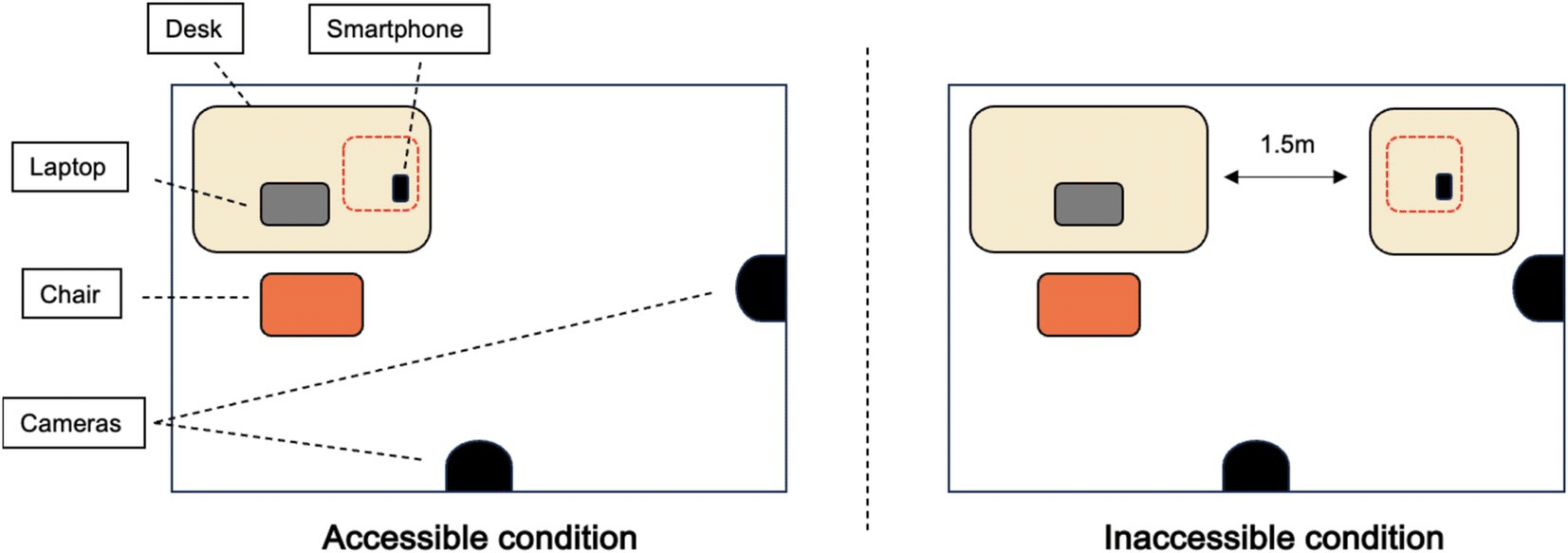

3月28日、Frontiers in Computer Scienceに掲載された研究によると、スマホを手の届かない場所に置くと、確かにスマホの使用時間は半減するものの、ユーザーは代わりにパソコンで非業務関連の活動(息抜き・遊び)に費やす時間が増えることが明らかになりました。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのMaxi Heitmayer氏による実験は、仕事中のデバイス接近性が活動パターンにどう影響するかを調査しました。

■ 研究の詳細:

- 研究者は22人の参加者を対象に、スマホを手の届く範囲内に置く条件と約1.5メートル離れた場所に置く条件で、それぞれ5時間のデスクワークセッションを実施

- 手の届かない場所にスマホを置くと、スマホの使用時間は平均29分から15分に減少(約半分に)

- しかし、参加者はパソコンでの余暇活動時間が27分から1時間6分に増加(約2倍に)

- 総合すると、業務活動と余暇活動に費やす時間の合計は両条件間で統計的に有意な差はなし

- スマホが手の届く範囲にあると、参加者は約3倍の頻度(6.5回 vs 18.5回)でスマホを使用

- 通知による中断は少なく、セッションあたり中央値0.5回(手の届く条件では2.7回、手の届かない条件では1回)

- 参加者は自分のスマホ使用回数を、手の届く条件では過小評価する傾向(実際は18.5回だが自己申告では12.5回)

- フォロー調査では、実験の順序効果も確認された。初日にスマホを遠くに置いた参加者は、2日目に手元に置いた場合でもスマホの使用頻度が低い傾向にあった。これは、距離を置く体験がその後の自己調整能力を高める可能性を示唆。

Source: Frontiers in Computer Science. 2025 Mar 28; DOI: 10.3389/fcomp.2025.1422244; 実験の2つの条件(アクセス可能条件と非アクセス可能条件)のレイアウト

■ 日常生活にどう生かせるか:

「スマホを置く場所を変えるだけで集中力アップ!」みたいなアドバイスはよく聞きますが、そんな単純な話ではないってことがよく分かりましたね。結局「人間の注意散漫は形を変えて現れる」ってことっすね。

面白いのは、私たちの気晴らし活動ってのは根本的にはデバイスに依存してないってこと。スマホが遠くにあれば、PCでSNSを見たり、オンラインショッピングをしたりと、別の形で気晴らしを見つけてくるわけです。つまり、気晴らしをする総量はほぼ一定で、使うツールが変わるだけなんだ、と。

この研究からの重要なメッセージは、「スマホ依存症」や「スマホの使いすぎ」が仕事の生産性低下の主原因だとする単純な見方に疑問を投げかけていること。実は問題なのはデバイス自体ではなく、私たちの自己調整能力や集中力の管理なんですな。

興味深いのは、最初にスマホを遠くに置く経験をした人は、後日スマホが手元にあっても使用頻度が低かったという発見。これは、一度「距離を置く」体験をすることで、自分のスマホ使用習慣に対する意識が高まる効果があるのかもしれません。私も時々「デジタルデトックス」をすると、その後しばらくは無意識的なスマホチェックが減る感覚がありますね。まあ、現代においてスマホとの付き合い方はかなり真剣に考える価値があるトピックかと思いますので、何らかご参考になれば。

栄養学

意外な関係性!糖尿病患者における血中ビタミンA・Eと脂肪肝のリスク - 過剰が逆に害になる可能性

■ 概要サマリー

4月7日、韓国梨花女子大学薬学部のChoungwon Jung氏らが「Scientific Reports」に発表した研究では、糖尿病患者における血清ビタミンA、E、葉酸レベルと非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)の関連性が調査されました。韓国の全国健康栄養調査(2016-2018年)のデータを用いた横断研究で、血清ビタミンEレベルがNAFLD患者で有意に高く、血清ビタミンAレベルもCNS(comprehensive NAFLD score)診断基準では高値を示しました。さらに、多変量解析後もビタミンAとEの高値がNAFLDリスク増加と関連していることが明らかになりました。

■ 研究の詳細

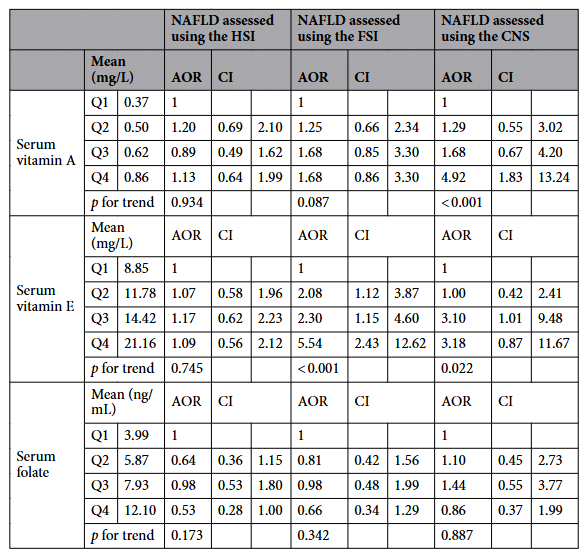

- 研究デザイン: 韓国全国健康栄養調査(KNHANES)データを用いた19歳以上の糖尿病患者589名を対象とした横断研究

- NAFLD診断方法: 3つの予測ツールを使用

- 肝臓脂肪指数(HSI): 36点以上→326名(55%)

- フラミンガム脂肪指数(FSI): 23点以上→445名(76%)

- 包括的NAFLD指数(CNS): 40点以上→527名(89%)

- 主な発見:

- ビタミンEレベルは、すべての診断ツールでNAFLD群で非NAFLD群より有意に高値

- ビタミンAレベルは、CNS診断ツールでNAFLD群で有意に高値

- 葉酸レベルは、FSI診断による肥満グループでのみNAFLD群で低値(7.05 vs 8.94 ng/mL)

- 多変量解析後、ビタミンAとEの高値はNAFLDリスク増加と有意に関連

- ビタミンA最高4分位群:最低4分位群と比較してNAFLDリスク4.92倍(CNS診断時)

- ビタミンE最高4分位群:最低4分位群と比較してNAFLDリスク5.54倍(FSI診断時)

Source: Scientific Reports (2025) 15:11844; 糖尿病患者589名の血清ビタミンレベルとNAFLDの関連性

■ 日常生活にどう生かせるか

この研究結果は、結構意外じゃないでしょうか?これまで一般的に「抗酸化ビタミンは肝臓に良い」という認識があったのに、この研究では逆に「血中ビタミンA・Eが高いと脂肪肝リスクが上がる」という結果が出たわけです。特に糖尿病患者さんにとっては大きな意味がある発見かもしれませんな。

とはいえ、当然、慌てて「ビタミンA・Eのサプリを止めるべき!」とはならないのでご安心を。まず、この研究の対象者は、ほとんどがビタミン欠乏ではなく正常範囲内の人たちだったことは重要でしょうね。研究者たちも「ビタミン欠乏症の影響ではなく、比較的高い・低いというレベルでの研究」と明記してたりしますし。

まあ考えてみるとこの結果も理にかなっていたりします。ビタミンAは主に肝臓の肝星細胞に貯蔵されています。肝臓が傷害を受けると、これらの細胞が活性化して貯蔵していたビタミンAを血液中に放出します。つまり、「血中ビタミンA高値=肝臓が問題を抱えている可能性」という図式が成り立つわけです。

ビタミンEに関しても同様の理屈が考えられます。血清α-トコフェロール(ビタミンE)レベルは、血清コレステロールや中性脂肪濃度と正の相関があることが知られています。この研究の対象者の約40%は脂質異常症を持っていましたから、高濃度の循環脂質がα-トコフェロールの分解を遅らせ、結果として血漿α-トコフェロールレベルの上昇につながった可能性があるわけですね。

一方、葉酸に関しては、全体的に有意な関連は見られませんでしたが、FSI診断による肥満グループでのみNAFLD群で低値を示していました。これは過去の研究結果とも一致。葉酸不足は一炭素代謝に影響を与え、最終的に肝臓への脂肪蓄積を促進する可能性があるからっすね。

では、私たちはこの研究結果をどう生活に活かすべきでしょうか?

- 糖尿病患者さんは定期的な肝機能チェックを: 糖尿病があると脂肪肝リスクが2倍以上に上昇します。日本でも糖尿病患者の60-70%が脂肪肝を持つと言われています。定期的な血液検査で肝機能をチェックしましょう。

- ビタミンサプリメントの過剰摂取に注意: 特に糖尿病があり、すでに肥満や脂質異常症がある方は、ビタミンA・Eのサプリメントの摂取量に注意が必要かもしれません。サプリメントを利用する場合は、医師や管理栄養士に相談するのが安心でしょう。

- バランスの良い食事を心がける: サプリメントに頼るよりも、様々な色の野菜や果物を食べることで、必要な栄養素をバランスよく摂取しましょう。特に葉酸は緑黄色野菜に多く含まれています。

- 体重管理と運動: NAFLDの管理における最も効果的な方法は、体重管理、適度な運動、そして食事調整です。糖尿病患者さんにとっても、これらは血糖コントロールに役立ちます。

まあ冷静に考えれば当然にも聞こえますが、「ビタミンならたくさん摂ったほうが良い」という単純な考え方には注意で、栄養素は「足りなさすぎても、多すぎても問題がある」ってことで。

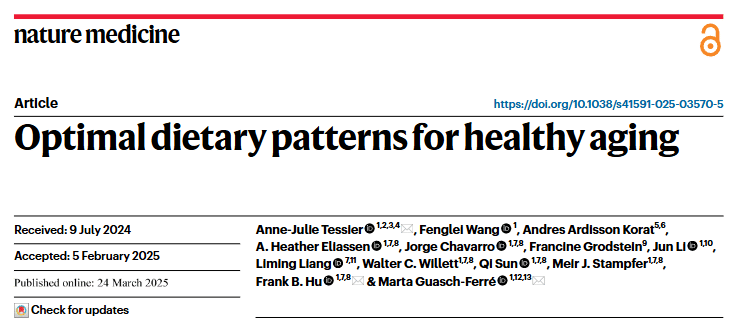

ただ長く生きるだけじゃダメ。元気に長生きするための食事パターンとは?

■ 概要サマリー

2025年3月24日、Nature Medicine誌に発表されたハーバード大学の研究チームによる大規模研究では、中年期の食習慣が70歳以降の「健康長寿(healthy aging)」に与える影響が明らかにされました。アメリカの看護師健康調査(Nurses' Health Study)と医療従事者追跡調査(Health Professionals Follow-Up Study)から得られた約10万5千人のデータを30年間追跡した結果、野菜、果物、全粒穀物、不飽和脂肪酸、ナッツ、豆類を多く摂り、トランス脂肪酸、ナトリウム、砂糖入り飲料、赤身肉や加工肉の摂取を控えた食事パターンが、認知機能、身体機能、精神健康の維持と慢性疾患の予防につながることがわかりました。特に「代替健康食インデックス(AHEI)」に従った食事は、健康長寿達成率が最も高く、最低グループと比較して86%も高いという結果に。

■ 研究の詳細

- 研究デザイン: 看護師健康調査(NHS)および医療従事者追跡調査(HPFS)の2つの大規模コホートを用いた前向き研究。1986年から2016年までの30年間のデータを分析。

- 対象者: 合計105,015人(女性66%、平均年齢53歳)を分析。30年間の追跡期間中、9,771人(9.3%)が「健康長寿」を達成。

- 「健康長寿」の定義: 以下の4条件をすべて満たすこと

- 70歳まで生存

- 認知機能の維持

- 身体機能の維持

- 精神的健康の維持

- 11種類の主要な慢性疾患(がん、糖尿病、心筋梗塞など)がないこと

- 評価した食事パターン:

- 代替健康食インデックス(AHEI)

- 代替地中海食インデックス(aMED)

- 高血圧予防のための食事アプローチ(DASH)

- 神経変性疾患遅延のための地中海・DASH食事法(MIND)

- 健康的植物性食インデックス(hPDI)

- 惑星健康食インデックス(PHDI)

- 炎症誘発食事パターン(EDIP)(逆スコア)

- 高インスリン血症誘発食事インデックス(EDIH)(逆スコア)

- 超加工食品(UPF)摂取量

- 主な結果:

- すべての食事パターンにおいて、スコアが高いほど健康長寿達成率が高かった

- AHEIスコアが最も強い関連を示し、最低グループと比較して最高グループは86%も健康長寿達成率が高かった(オッズ比1.86)

- 75歳の年齢閾値を使用した場合、AHEIは2.24倍という強い関連を示した

- 果物、野菜、全粒穀物、不飽和脂肪酸、ナッツ、豆類、低脂肪乳製品の摂取は健康長寿と正の関連

- トランス脂肪酸、ナトリウム、砂糖入り飲料、赤身・加工肉の摂取は健康長寿と負の関連

- 超加工食品の摂取が多いと健康長寿達成率が32%低下

Source: Nature Medicine. 2025; 10.1038/s41591-025-03570-5; 健康長寿に寄与する食材

■ 日常生活にどう生かせるか

これだけ見て、上記のすべての知見に従えれば「ピンピンコロリ」を実現できる可能性は上がりましょうが、「じゃあ明日から完璧な食事を始めるぞ!」と息巻いても三日坊主で終わってしまうのがオチ。てことで、実践的なポイントとして、無理なく日常に上記の食事パターンを取り入れるコツをまとめておきます。

1. 「完璧」より「バランス」を目指す

研究で最も効果的だったAHEIスコアは、植物性食品を多く取りつつも、「健康的な動物性食品を適度に」という点がポイント。完全なヴィーガンになる必要はありません。肉や魚を楽しみつつ、野菜や果物の比率を上げていけばよし。例えば、「肉を禁止」とは言わず、「一食の半分は野菜にする」というルールが有効だったり。

2. 超加工食品を減らすシンプル戦略

超加工食品(UPF)の摂取量が健康長寿と強い負の関連を示したのもポイント。しかし「すべての加工食品を排除する」なんてのも実際問題現実的ではありません。私が結構気に入って実践しているのは「買い物カゴの3分の2ルール」。買い物をするとき、カゴの3分の2は野菜、果物、ナッツ、豆、全粒穀物などの非加工・最小限加工食品にする、というシンプルなルールです。残りの3分の1は多少の妥協もOK。これなら精神的にも続けやすいんじゃないかと。

3. 「禁止」より「追加」の発想

「〇〇を食べるな」ではなく「〇〇を食べよう」という発想の転換が重要。例えば、

- 「甘いものを禁止」→「果物を毎日1品以上食べる」

- 「脂っこいものをやめる」→「オリーブオイルやナッツで健康的な脂質を摂る」

- 「塩分を減らす」→「ハーブやスパイスでおいしく味付けする」

このポジティブな置き換えが、長続きのコツ。

4. 「最高スコア層」の具体的な食事内容に従ってみる

研究中で健康長寿達成率の最も高かったグループ(AHEIスコア最高層)の特徴を見ると、エネルギー調整スコアの平均は68.6でした。具体的には、果物、野菜、全粒穀物をしっかり摂取し、赤身肉や加工肉を控え、魚やナッツ、豆類をバランスよく取り入れていました。このバランスを参考に、自分の食事を少しずつ調整していくのが現実的なアプローチ。

5. 中年期の食習慣が重要

この研究で興味深いのは、中年期(平均53歳)の食習慣が、その後20〜30年後の健康状態に大きく影響するという点。「もう遅い」なんてことはありません。今から食習慣を変えることで、将来の健康長寿につながるはず。

| 🥑健康長寿のために押さえておきたい最新データ10選【2024年8月編】 |

|

||

|

| 👴スーパーエイジャー:死ぬまで25歳の脳力を保つ秘訣 |

|

||

|

睡眠・時間生物学

「夜型人間」は偏頭痛がよりきつい? 朝型と夜型で異なる健康状態と頭痛障害の実態

■ 概要サマリー

4月10日付けでJournal of Sleep Researchに発表されたセメルワイス大学(ハンガリー)の研究によると、夜型の偏頭痛患者は朝型の偏頭痛患者と比較して、身体的・精神的健康状態が悪く、頭痛による日常生活への支障も大きいことが明らかになりました。36万人以上という過去最大規模のデータを用いたこの研究では、偏頭痛患者の中でも夜型の人は、うつ症状、ストレス、神経症傾向(情緒不安定性)といった精神面の問題に加え、体脂肪率の高さや主観的健康感の低さなど、身体面でも不利な状況に置かれていることが判明。一方で、朝型・夜型によって偏頭痛の症状プロファイルそのものには大きな違いがないことも示されています。

■ 研究の詳細

- 研究デザイン: 英国バイオバンクの36万人以上(女性58.3%、平均年齢56.38歳)のクロスセクショナル(横断的)研究。自己申告による朝型・夜型傾向、精神健康(神経症傾向、うつ症状、ストレス)、身体健康(体脂肪率、全体的健康度)のデータと、病院の診断記録に基づく偏頭痛診断(ICD-10コードG43)を分析。

- 比較グループ:

- 朝型の非偏頭痛群(約21万人)

- 夜型の非偏頭痛群(約13万人)

- 朝型の偏頭痛患者(約1.2万人)

- 夜型の偏頭痛患者(約0.8万人)

- 主な結果:

- 偏頭痛患者の中で夜型は朝型より少ないものの、非偏頭痛群と比較すると偏頭痛患者では夜型の割合がやや高い(オッズ比1.06)

- 精神健康面において「夜型の偏頭痛患者」が最も悪い状態、「朝型の非偏頭痛群」が最も良い状態

- 体脂肪率が夜型の偏頭痛患者で最も高く、朝型・夜型の非偏頭痛群で最も低い

- 主観的健康感も夜型の偏頭痛患者で最も悪く、朝型の非偏頭痛群で最も良い

- 追加分析では、偏頭痛患者内での朝型と夜型の比較で、偏頭痛症状パターンは非常に似ているが、夜型で頭痛関連障害度が有意に高い

■ 日常生活にどう生かせるか

この研究の面白いところは、朝型か夜型かによって偏頭痛の「痛み方」自体はそんなに変わらないのに、夜型の人のほうが明らかに「生活への支障度」が高いという点。これは単に「偏頭痛だから大変」というだけでなく、「社会の仕組みと自分の体内時計のズレ」という別の要因も関わっている可能性を示唆しているような印象を受けましたね

私の周りにも「夜になると活発になるけど、朝は本当に弱い」という典型的な夜型の友人が何人かいますが、彼らはみんな「社会に合わせるために無理して早起きしている」と言います。その無理が、偏頭痛というもともとの問題をさらに悪化させている可能性があるわけです。

この研究結果を踏まえて、偏頭痛持ちの人、特に自分が「夜型だな」と感じている方への実践的なアドバイスとしては以下。

- クロノタイプを認識する: まずは自分が朝型か夜型かをしっかり把握すること。「みんな朝早く起きられるんだから自分も」という思い込みを捨てて、自分の体内時計の傾向を受け入れましょう。

- 可能な範囲で生活リズムを調整する: 完全に夜型生活はムリでも、可能な範囲で調整を。例えば、在宅勤務の日を活用する、通勤時間をずらせるなら少し遅めにする、など。

- 「社会的ジェットラグ」を最小限に: 平日と休日の睡眠スケジュールのギャップをあまりに大きくしないこと。週末に極端に生活リズムをずらすと、月曜の調子がさらに悪くなります。

- 光環境を意識的に調整する: 夜型の人は特に、朝の光浴びを意識的に行い、夜はブルーライトをカットし、メラトニン分泌を促すことで、少しずつ体内時計を調整できる可能性があります。

結局のところ、「朝型か夜型か」という生まれ持った特性によって偏頭痛の苦しみが変わってくるのではなく、その特性と「社会の仕組み」とのミスマッチが問題を複雑化させている可能性が高いんですね。すごく身につまされるなぁ…。

一夫多妻

「かたち」より「中身」:一夫一婦制と非一夫一婦制の満足度に差はない

■ 概要サマリー

3月24日、『The Journal of Sex Research』に掲載されたメタ分析は、一夫一婦制と非一夫一婦制の関係満足度と性的満足度に差がないことを明らかにしました。オーストラリアのラ・トローブ大学を中心とする研究チームが24,489人分のデータを分析した結果、関係の形態よりも関係の質そのものが重要であることが示されました。

■ 研究の詳細:

- PsycINFO、PsycARTICLES、PsycEXTRA、CINAHL、LGBT+ Sourceなど複数のデータベースから35の適切な研究(N=24,489)を特定

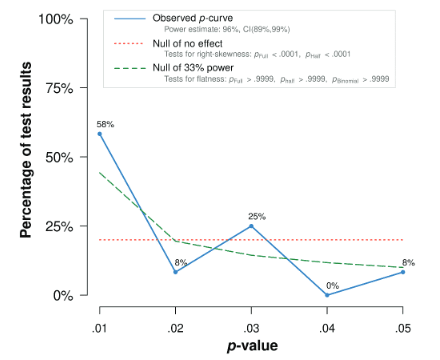

- メタ分析の結果、全体として関係満足度(k=29;g=-0.05, 95%信頼区間[-0.20, 0.10], p=.496)と性的満足度(k=17;g=0.06, 95%信頼区間[-0.07, 0.18], p=.393)のいずれにおいても、一夫一婦制と非一夫一婦制の間に有意差がないことが判明

- サブグループ分析により、これらの効果はサンプルの特性(例:LGBTQ+対異性愛者)、非一夫一婦制の合意タイプ(例:オープン関係対ポリアモリー対モノガミッシュ)、関係満足度の次元(例:信頼対コミットメント対親密さ)によって変わらないことが示された

- 出版バイアスの証拠は見つからなかった

Source: The Journal of Sex Research. 2025 Mar 24; DOI: 10.1080/00224499.2025.2462988; 関係の形態による関係満足度の違い

ややわかりにくいので言い換えておくと、このメタ分析では、「モノガミッシュ」(基本的に一夫一婦制だが特定の状況で例外を認める関係)の人々が一夫一婦制の人々よりも関係満足度が高い傾向が見られたそう。また、ポリアモラスやスウィンガーの人々は、一夫一婦制の人々より性的満足度が高い傾向もあったとか。特に興味深いのは、非一夫一婦制の人々が「信頼」という関係満足度の側面で一夫一婦制の人々より高いスコアを示したことかと。

■ 日常生活にどう生かせるか:

社会的には「一対一の関係以外ありえない!」みたいな価値観がゴリゴリ押し付けられているわけですが、実際のところ、「関係の形」より「関係の質」が大事ってのはこれまでもお伝えしてきた通りでしょう。

私が思うに、社会が非一夫一婦制を「劣っている」と見なす理由の一つは、単純に「理解できないものは怖い」というバイアスなんじゃないかな、と。多くの人が「非一夫一婦制=浮気OK」と誤解していますが、実際は非一夫一婦制の関係では「コミュニケーション」や「同意」が超重視されるわけですからね。

この研究で特に興味深かったのは、非一夫一婦制のカップルが「信頼」の項目で高いスコアを示したこと。言われてみれば納得で、複数の関係を維持するためには、より頻繁に、より深く、より正直にコミュニケーションを取る必要があるわけで。嫉妬や不安も直接的に話し合わないと関係が続かない。そういう意味では、一般的な一夫一婦制の関係でもこういった「オープンなコミュニケーション」から学ぶことがたくさんあるなーと思ったり。

私の友人にもポリアモリーのカップルがいますが、彼らを見てると「恋愛のあり方にはいろんな形があっていい」と強く思いますね。彼らの関係は一見複雑に見えますが、実は徹底的な「正直さ」と「尊重」で成り立っていて、むしろ学ぶべきことも多いなーと思うこともしばしば。

結局のところ、大事なのは「社会の期待に応えること」じゃなくて「自分たちにとって何が一番幸せかを探求すること」なんじゃないでしょうか。一夫一婦制が合う人もいれば、そうでない人もいる。どちらが「正しい」とか「優れている」という話じゃないんですな。「普通」や「正常」という概念にとらわれず、自分たちにとっての「幸せ」を真剣に考える。それが結局は満足度の高い関係につながるんじゃないでしょうかねぇ。

女性の健康

生理と心の関係:あなたのメンスへの態度がウェルビーイングを左右する?

■ 概要サマリー

イタリア・ミラノのカトリカ・デル・サクロ・クオーレ大学が、4月18日、「Psychological Reports」に発表した研究によると、女性の月経に対する態度は身体的・精神的幸福感に直結しています。研究者たちは18〜53歳の女性452名を対象に調査を実施し、月経に対する態度が自尊心や身体の肯定感、感情制御能力と密接に関連していることを明らかにしました。特に科学的な情報源から月経について学んだ女性は、より肯定的な態度を持ち、年齢を重ねるにつれて月経へのポジティブな見方が増える傾向も見られました。

■ 研究の詳細

- 研究デザインと方法

- 対象:18〜53歳のイタリア人女性452名(平均年齢27.69歳)

- 手法:オンライン調査を用いた潜在プロファイル分析(LPA)

- 測定項目:

- 月経に対する態度(MAQ:Menstrual Attitude Questionnaire)

- 自尊心(ローゼンバーグ自尊心尺度)

- 身体肯定感(Body Appreciation Scale-2)

- 感情調整の困難さ(DERS-16)

- 月経についての情報源(家族、友人、インターネット、本、専門ワークショップなど)

- ホルモン避妊薬の使用状況

- 主な結果

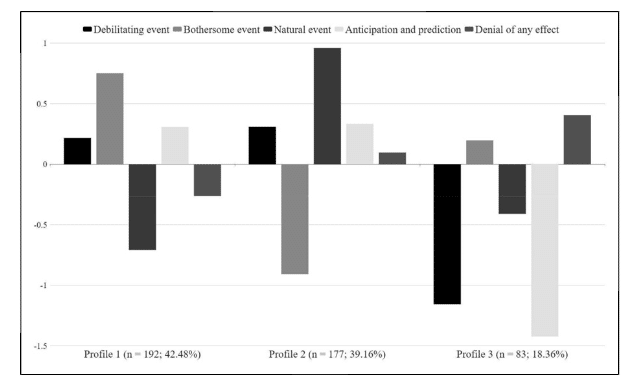

- 月経に対する態度には3つのパターンが存在

- 「予測可能な厄介事」グループ(42.48%):月経を厄介で不自然なもの、予測可能だが制御できるものと捉える

- 「予測可能な自然現象」グループ(39.16%):月経を自然で厄介ではないが、やや制御できるものと捉える

- 「予測不能で否認的」グループ(18.36%):月経の症状を否認し、予測困難と感じる

- 態度と幸福感の関連

- 「予測可能な厄介事」グループ:自尊心と身体肯定感が最も低く、感情調整に最も困難を抱える

- 「予測可能な自然現象」グループ:自尊心と身体肯定感が高い

- 「予測不能で否認的」グループ:自尊心と感情調整は「自然現象」グループと同程度に良好

- 態度に影響する要因

- 年齢:年齢が上がるほど「予測可能な自然現象」グループに属する傾向

- 情報源:

- 本、専門的ワークショップ:「予測可能な自然現象」グループと関連

- インターネット:「予測可能な厄介事」グループと関連

- 家族:「予測不能で否認的」グループと関連

- ホルモン避妊薬:使用者は「予測可能な厄介事」または「予測不能で否認的」グループに属することが多い

Source: Psychological Reports. 2025, Vol. 0(0) 1–33; 縦軸は各態度次元の因子得点の平均値を表しており、「予測可能な厄介事」グループは月経を厄介で不自然なものと捉え、「予測可能な自然現象」グループは月経を自然で煩わしくないものと捉えていることがわかります。一方、「予測不能で否認的」グループは月経の症状を否認し、予測が難しいと感じています。

■ 日常生活にどう生かせるか

この研究が私たちに突きつけてるのは、「月経との関係性が心の健康に影響する」という意外とシンプルな真実。

また、この研究が教えてくれる一番のポイントは、情報源の選び方でしょう。SNSやネット情報に頼りがちな現代ですが、月経について学ぶなら科学的な情報源を意識的に選んだほうがいいってことが明確になったといえるのではないでしょうか。TikTokやInstagramの#生理ハックとかよりも、ちゃんとした本や専門家のワークショップで学んだ女性のほうが、月経に対してポジティブな効果があるってわけですね。

ちゃんと勉強してみると、「生理=厄介なもの」って刷り込まれていた部分が、「あ、これって自分の体のリズムなんだな」って感覚が芽生えてくるケースも多いですからね。月経を単なる「耐えるべき不快な出来事」ではなく、「自分の体の健康サイン」として捉え直せるかどうかが大きな分かれ道なんじゃないかと。

また、この研究の一番おもしろいところは、月経への態度が単なる「考え方」の問題ではなく、実際の幸福感や自尊心、身体肯定感に直結しているという点でしょう。つまり、月経をどう捉えるかは、ただの価値観の問題じゃなくて、実際の精神的健康にガチで影響するということなんですな。要するに、月経に対する考え方を少し変えるだけで、あなたの幸福感が変わる可能性があるってことっすね。結局のところ、自分の体とどう向き合うかが、自分自身をどう受け入れるかにつながっているのかもしれませんな(もちろんこれは生理にとじた議論ではないですが)

最後に

直近1ヶ月の重要論文の解説は以上になります!

いかがだったでしょうか?

ぜひ本ニュースレターが参考になったという方は高評価やXなどでの感想シェアをいただけると非常に励みになります。